Paul Feyerabend, el fantasma del anarquismo en la casa de la ciencia

El pensador fue el primero que desmintió la idea de la existencia de un método científico. No hay un método todoterreno y universal, porque las condiciones en las que se llevan a cabo los experimentos siempre están cambiando

Los lenguajes, cuando se desarrollan de forma extraordinaria, cuando alcanzan altos grados de sofisticación, inician un proceso de deconstrucción de sí mismos. Las vanguardias artísticas y científicas son un buen ejemplo. El arte abstracto de Hilma af Klint, la arquitectura visionaria de Hermann Finsterlin o la música dodecafónica de Arnold Schönberg, cuya evolución natural son los experimentos de música aleatoria de John Cage (estudioso de la filosofía india y el budismo zen). En el ámbito de la filosofía, esa tendencia se expresa en la deconstrucción de Derrida, y en el de la lógica con el teorema de incompletitud de Gödel. En física fue la teoría cuántica, que, pese al principio de correspondencia, es una impugnación en toda regla del universo newtoniano. Esta reflexión de lo simbólico sobre sí mismo, ese echar la mirada atrás con la penetración que da la experiencia y cuestionar los propios logros, puede decirnos (todavía) algo. Es como si estos lenguajes, el de la lógica, la filosofía, la pintura o la música, sospecharan que hay algo fuera del texto y sintieran el impulso de ir a su encuentro. Para ello deben despojarse de sus referentes, deshacer su atavío artificial y dar la espalda a la ficción que ellos mismos han creado, mostrando así su inanidad consustancial, su tendencia a declinar o apagarse, su necesidad de silencio.

Que el lenguaje ultradesarrollado sienta el impulso de volcar el tintero, de acabar con el juego que él mismo ha creado, es un gesto del que podemos aprender algo, una suerte de revelación. Como si el lenguaje descubriera finalmente quién es (el gran embaucador) y su destino final fuera mostrar su ulterior nadería. Quizá ocurra lo mismo con los lenguajes (nuevos, inocentes, impulsivos) de la llamada IA. O quizá esa vocación suicida sea catastrófica para nosotros, sus creadores (no es descartable que esa inclinación constituya un resquicio para nuestra liberación de dichos entes de imaginación sombría, que con el tiempo serán algo más que engorrosos).

Walter Benjamin distinguía tres niveles de lo verbal: la narración, la novela y la información. La primera es superior a las demás porque “no da explicaciones”, es el lector quien ha de buscarlas. La novela orienta sutilmente al lector (permite un sentido dirigido) y la información no deja respirar al pensamiento, lo aplasta, lo conduce irremisiblemente hacia determinadas conclusiones. La superioridad de la narración radica en que, aunque no ofrece explicaciones, permite encontrarlas. Crea la posibilidad de que quien la escucha o lee la dote de sentido. La naturaleza es un hipertexto, admite numerosos lenguajes y responderá en aquel que elijamos para nuestras inquisiciones. Pero la creación de sentido corre de nuestra parte.

La búsqueda de un lenguaje capaz de expresar una realidad metafísica concluye en la reducción de ese mismo lenguaje al silencio. Platón, pese a toda la jerigonza de las Ideas eternas que moran en el alto cielo, expresó serias objeciones contra el pensamiento conceptual. Criticó la escritura misma, que debilita la memoria. Abogó por el uso del diálogo. Empleó motivos mitológicos. Se negó a erigir un sistema, a desarrollar un lenguaje perfectamente delimitado y estandarizado, sugiriendo que el destino inevitable del pensamiento conceptual sería la esclerosis. Pese a ello, el hábito de la especulación dará lugar a esa tradición, inaugurada por su discípulo, que hoy llamamos filosofía.

Toda proposición puede ser negada, cambiando su valor de verdad, y obtener a partir de ella una nueva discriminación. Esta doctrina tiene su origen en la lógica de Charles Sanders Pierce y se llama fabilismo. Será un elemento fundamental en la visión de la ciencia de Popper: todo conocimiento es provisional y, por tanto, erróneo o falsable. Sin embargo, el falsacionismo considera que hay una verdad a la que nos estamos acercando, de discriminación en discriminación. Sócrates se habría alegrado de que lo refutaran, gracias a ello aprendería algo y estaría más cerca de la verdad. Una postura que un relativista como Feyerabend no aceptaría, pues no hay tal punto de llegada, sino que ese supuesto objetivo es lo que va construyendo, pacientemente, la investigación científica y la magia del lenguaje. El objetivo (la verdad) no está ahí fuera, como la cima de una montaña. Sino que la ciencia es el escalador que levanta, piedra a piedra, dicha montaña.

Sobre el método

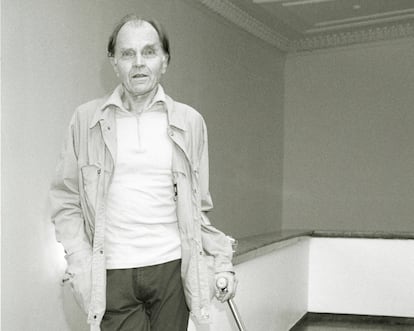

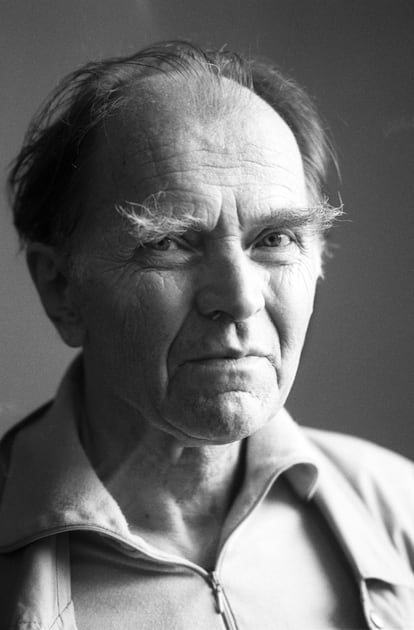

Paul Feyerabend (1924-1994), filósofo de la ciencia que preconizó el anarquismo epistemológico, formuló la tesis de la inconmensurabilidad. No es posible comparar dos teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Una idea que vale tanto para las diferentes disciplinas científicas como para diversas teorías dentro de una misma disciplina. Si dos teorías son inconmensurables, entonces no hay manera de decidir cuál es mejor. La idea la recogerá para la filosofía Richard Rorty. Nietzsche no puede refutar a Kant simplemente porque no hablan el mismo idioma. La filosofía, como la ciencia, no avanza por lógica, sino por inspiración.

Feyerabend fue el primero que desmintió la idea, tan difundida entre periodistas y publicistas de la ciencia, de la existencia de un método científico. Sus argumentos son históricos y de sentido común. Los métodos solo funcionan en determinados ámbitos. No hay un método todoterreno y universal, porque las condiciones en las que se llevan a cabo los experimentos siempre están cambiando. No hay un procedimiento único o un conjunto de reglas que presidan todo trabajo de investigación. Las razones para esta negativa son también antropológicas. Los métodos están asociados a formas de vida, tradiciones de conocimiento y recursos económicos y tecnológicos. “La idea de un método universal y estable es tan poco realista como la idea de un instrumento de medición universal que pudiera medir cualquier magnitud”. Los métodos del esquimal no pueden coincidir con los del tuareg. Viven en mundos diferentes. Sus diferencias epistemológicas son las diferencias entre el hielo y la arena. Imaginemos por un momento los métodos de investigación en un planeta gaseoso como Júpiter, donde no es posible poner un pie a tierra. La idea de un método universal es tan provinciana como el imperativo categórico kantiano. Moral es forma de vida. Y las formas de vida son incontables. Reducirlas a una sola ha sido la ambición de todos los imperios que, convencidos de su supremacía, tratan de imponer su forma de vida (no sabemos si por convencimiento o cobardía). Un imperialismo epistemológico que el relacionista (generalmente viajado y sensible a las prescripciones de otros pueblos) no está dispuesto a aceptar. La idea misma de un método en abstracto es un contrasentido. Separar los métodos de los ámbitos y formas de vida es demagogia o, simplemente, degeneración democrática. Frente a esos dogmatismos, el relativismo se alza como la única filosofía posible para una sociedad libre. O mejor, como la única filosofía civilizada. Y algo parecido se podría decir del escepticismo.

La ciencia, cuando es excelente, necesita de todas las virtudes. Sentido crítico y capacidad expresiva, inventiva en los métodos, irreverencia con la tradición, prejuicios y prudencia, honestidad y oportunismo, modestia y codicia, talento matemático y sensibilidad artística. Eso es lo que vemos en los orígenes de la ciencia moderna, en Galileo, Newton y Descartes. Todos ellos se inscriben en una situación histórica compleja, vectores de fuerza, actitudes, instrumentos, ideologías. El buen científico debe parecerse a un buen político, con intuición para captar las dificultades que encontrará su propuesta y con la fuerza persuasiva que permita que sea aceptada. Niels Bohr sería un buen ejemplo. También debe parecerse a un boxeador, ser ágil y detectar con rapidez los puntos débiles de sus oponentes. Newton es aquí el ejemplo. Explica su método recurriendo a tres niveles: fenómenos, leyes e hipótesis, que, como los tres poderes de una democracia, deben estar separados. Las hipótesis no deben mezclarse con los fenómenos ni utilizarse para proponer leyes. Las leyes se deducen de los fenómenos y se explican con ayuda de las hipótesis. Y consigue convencer a todos de la pulcritud del procedimiento que va de la recolección de fenómenos a la elaboración de leyes (como si se pudiera entender un fenómeno sin un marco teórico previo). Todo es, claro está, mucho más complejo. La idea misma del fenómeno o la experiencia puede expandirse tanto que acaba conteniendo cualquier ley o hipótesis.

Feyerabend se hará célebre por desmontar la idea misma de un “método científico”, universal e invariable, un conjunto de reglas que presida toda investigación. No hay una sola regla que no haya sido vulnerada en una ocasión u otra. De hecho, los grandes avances científicos tuvieron lugar cuando algunos pensadores decidieron no someterse a ciertas reglas, consideradas inviolables, y optaron por quebrantarlas. El método científico es un mito, un eslogan propagandístico. Los grandes genios lo han sido precisamente por no ceñirse a los métodos que prescribía su disciplina. “En el ámbito de la vanguardia científica, no hay ningún método ni ninguna autoridad”. La teoría cuántica puso de manifiesto que una concepción del mundo grandiosa y llena de éxitos podía ser falsa. La ciencia siempre progresa a base de catástrofes y revoluciones. Lo que sí que pervive es una confianza en la posición privilegiada de la ciencia. Pero, y esa es la novedad que introduce Feyerabend, una sociedad libre debe tratar a esa fe como a cualquier otro credo. “La sociedad libre permitirá que los adeptos a estas creencias se expresen libremente, pero no les concederá ninguno de esos poderes especiales a los que aspiran”. Un científico no es más que un ciudadano y, cualesquiera que sean sus derechos, éstos deben estar sometidos al juicio de otros ciudadanos, incluidos los que carecen de formación científica.

Una regla elemental de la guerra es destruir al enemigo. “Pero es posible que un guerrero salvaje cuide a su enemigo herido en lugar de dejarlo morir. Su acción queda justificada en el momento en que descubre que establecer vínculos entre culturas rivales conduce a mayores beneficios que la destrucción del enemigo”. Cualquier procedimiento, por ridículo que parezca, puede abrirnos mundos sorprendentes que nadie hubiera imaginado. Mientras que un único procedimiento nos mantiene en una prisión sin que nos demos cuenta. En este punto, Feyerabend es más razonable de lo que parece. La metodología científica no puede desvincularse del estudio de acontecimientos históricos concretos.[1] “La ciencia es mucho más flexible y difícil de lo que los racionalistas suponen. Un científico no solo inventa teorías, también inventa hechos, normas, metodologías y, dicho brevemente, formas de vida completas. Si en la ciencia puede aparecer cualquier forma de razón y no una forma especial de la racionalidad, el argumento según el cual hay que preferir a la ciencia por su método se derrumba”.

Experiencia y experimento

Feyerabend pudo haber sido alumno de Wittgenstein (que murió antes de que llegara a Inglaterra) y acabó siéndolo de Popper (que le consiguió una plaza de profesor en Bristol). Su evolución intelectual experimenta numerosos giros. Empezó siendo popperiano, para luego asumir el antirracionalismo, el empirismo, el antipositivismo y el relativismo, siempre con un alto grado de anarquía. “Descubrí que las hipótesis de la física descansan sobre presupuestos que se vulneran siempre que la física avanza: la física obtiene su autoridad de ideas que propaga pero que nunca respeta en la investigación real y concreta. Los metodólogos son como publicistas contratados por los físicos para que les den a sus empresas cierto brillo, pero a los que no se les deja tomar parte en las decisiones de las empresas mismas”. Esos publicistas son a menudo periodistas que nunca han pisado un laboratorio y que no sabrían resolver una ecuación diferencial de segundo grado. Feyerabend entiende muy bien la vanguardia científica: “a una persona que se ocupa de la solución de problemas concretos hay que dejarle en entera libertad”.

Para el empirismo radical (al que en ocasiones parece apuntar), resulta decisivo distinguir la experiencia del experimento. La experiencia es el experimento con uno mismo. No requiere del laboratorio. Su aparato de medida es el propio cuerpo, la propia sensibilidad, con su caudal de premoniciones, intuiciones, temores y expectativas. Para el empirista radical el mundo está hecho de experiencias (de hecho, es la integral de todas las experiencias), mientras que para la fe científica interpreta el mundo mediante el experimento (la sensibilidad de un laboratorio combinada con la humana). O mejor, de las deducciones que se extraen de los experimentos. Lo que nos dice el cuerpo frente a lo que nos dice un instrumento de medida. Algunos incautos, y en general nuestro tiempo, consideran con suspicacia este tipo radical de empirismo. Y lo hacen por las mismas razones por las que Galileo rechazó la explicación de las mareas por influencia de la Luna: porque huele a astrología, a magia esotérica. En este punto el pisano se aleja de Aristóteles, para quien la experiencia debía ser el fundamento del conocimiento. “La experiencia es veraz porque el hombre y el universo están en consonancia. La experiencia es la vía más clara y segura para juzgar”. El hombre no debe delegar en la máquina si sus sentidos funcionan bien y puede describir su experiencia en un lenguaje comprensible.

Expertos

El experto ha sustituido las experiencias por experimentos. El experto es un animal de laboratorio, un ser alienado por su disciplina. Feyerabend expone su libelo contra los expertos en una conferencia en Chicago. Glosamos aquí sus argumentos, pero adelantamos la idea central: el experto carece de madurez y, sobre todo, de una visión panorámica de la realidad. El experto no vive en una torre de marfil, vive en un pozo, el de su propia disciplina, que pacientemente ha cavado. Los expertos no son de fiar y suelen ser más peligrosos que los idiotas. Y, del mismo modo que se niega al niño el derecho al voto, debería negarse al experto el derecho a decidir. Los expertos son una amenaza para la sociedad libre y democrática.

El ataque de Feyerabend se realiza en varios frentes. El experto es aquel que ha decidido llegar alto en un ámbito muy delimitado, comprometiendo su propio equilibrio como persona. Para ello, se somete a determinadas normas, en su manera de pensar y su manera de hablar. Deshumaniza su mente y la entrega a los tecnicismos de la profesión. Asume el aparato de su disciplina, interioriza sus reglas y fortalece la fe en sus fundamentos. El experto extiende la plaga del profesionalismo. Sus informes hablan de una naturaleza fría, inanimada, que funciona por sí misma, al margen de la experiencia del observador (reduciendo esa experiencia a la de su laboratorio particular). Una experiencia distante y, a ser posible, mecánica. Por sus palabras los conoceréis. El lenguaje de los expertos ya no es un lenguaje humano, ha abandonado su plasticidad, el poder evocador de la palabra. Es un idioma feo y desarticulado, sin ritmo ni sonoridad. Esa fealdad resulta esencial para que el discurso suene profesional. “Algunos expertos han perdido la capacidad de hablar”.

La crítica no es nueva. Aristóteles ya advirtió del peligro de los especialistas. El hombre libre no ha perdido el equilibrio. Puede entender de política, ciencia, artes y sentimientos. Concede a cada ámbito un lugar en su vida y deja que todos influyan en ella. Ninguno de esos intereses merece una atención exclusiva. “Toda actividad, arte o ciencia que hace al cuerpo, al alma o al espíritu, poco aptos para el ejercicio o la práctica de la virtud, es vulgar; por eso decimos que son vulgares aquellas artes que desfiguran el cuerpo, así como las actividades pagadas porque devoran y rebajan el espíritu. Hay algunas artes cuyo ejercicio es conveniente, pero si el hombre libre se aplica a ellas con excesivo fervor para alcanzar la perfección, las consecuencias son perniciosas”. Feyerabend asocia el dictum aristotélico con el academicismo, “que convierte a sus miembros en esclavos”.[2]

La mayoría de los expertos apenas se distinguen de las máquinas. Son “espíritus inexpresivos que han convencido a casi todos de que no solo están en posesión de la verdad para gobernar en sus propios castillos de arena, sino también en amplios sectores de la sociedad, de tal manera que se les debe asignar la educación de los niños y concederles el poder de llevarla a cabo sin ningún control externo y sin someterse a la vigilancia de los profanos". Una política basada en los expertos aboca al totalitarismo. Sería lamentable “que un grupo de esclavos, estrechos de miras y presuntuosos, digan a personas libres cómo deben organizar su vida en común [...] Una democracia es una asamblea de personas maduras y no un rebaño de ovejas que tienen que ser guiadas por un pequeño grupo de sabelotodos”. Esa madurez no se aprende en las escuelas. Hay que alcanzarla. Llegar a ella mediante la participación activa, y no repitiendo decisiones caducas que se tomaron en el pasado (que se enseñan en las escuelas). Son los ciudadanos los que tienen que decidir cómo se tienen que aplicar las formas de saber especializado. “Los científicos parten de la idea de que no hay nada mejor que la ciencia, pero los ciudadanos no tienen que darse por satisfechos con esa fe tan piadosa e interesada. A menudo la opinión de los expertos está sujeta a prejuicios, no es digna de confianza y necesita de un control externo. Con relativa frecuencia la unanimidad entre los científicos responde a prejuicios comunes y decisiones interesadas". Los profanos han de vigilar este conocimiento especializado. Al menos eso es lo que se espera de una sociedad libre.

Ciencia y libertad

Feyerabend no propone que en los modernos hospitales haya, además de médicos, brujas, espiritistas o chamanes. Lo que discute es que decisiones importantes para la salud se dejen en las manos exclusivas de los médicos (o de los que venden remedios), dado que no son imparciales en estas cuestiones. “Los médicos aspiran a tener trabajos reconocidos y bien pagados, por ello se alaban a sí mismos con perfecta naturalidad mientras condenan a otros. De ahí que sus opiniones se tengan que equilibrar con las de observadores ajenos”. No todo son inconvenientes en este diálogo abierto. “La necesidad de hablar con legos, de explicarles la propia profesión y sus convicciones, obligará a los expertos a aprender de nuevo un lenguaje que ya casi habían olvidado y sustituido por un idioma feo y estrecho de miras. Esto hará a su lenguaje y a ellos mismos más humanos. Todos estos son desarrollos deseables, que solo tendrán lugar si superamos la absurda veneración, casi temor, que tenemos a los expertos, que pueden producir ideas inteligentes, pero también cometer graves errores”.

Hoy estamos muy lejos de ese posible diálogo. “Los científicos se comportan como los antiguos obispos. La doctrina de la Iglesia es la verdadera y todo lo demás es desvarío pagano”. Actualmente la Iglesia y el Estado están cuidadosamente separados. Feyerabend considera que ha llegado el momento de que el Estado se separe de la Ciencia. Los Estados gastan enormes sumas de dinero en Ciencia. Las asignaturas científicas son obligatorias en las escuelas. Los padres pueden elegir la religión que estudia su hijo, o si prefieren prescindir de toda religión, pero no pueden elegir entre química y alquimia, o entre astronomía y astrología. En este asunto no hay democracia ni libre elección. Marx y Engels estaban convencidos de que la ciencia ayudaría a los trabajadores en lugar de esclavizarlos. Incluso los pensadores más osados como Kropotkin, Ibsen o Levi-Strauss, excluyen a la ciencia del relativismo característico de su pensamiento y consideran la ciencia como la norma de la verdad.

La ciencia logró antaño importantes cotas de libertad, pero ahora constituye una amenaza para la libertad. Fue una fuerza inigualable de liberación durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Entonces el Estado todavía no se había pronunciado a su favor. “Era un poder liberador, no porque hubiera encontrado la verdad o el método correcto, sino porque ponía un límite al influjo de otras ideologías y con ello dejaba al individuo espacio para pensar”. El mismo espacio del que hablaba Hannah Arendt en su crítica del totalitarismo. La ciencia no tiene hoy el mismo efecto liberador. De hecho, es el arma más eficaz para cualquier proyecto totalitario. “Nada en la ciencia ni en ninguna otra ideología hacen de ellas de por sí algo liberador. Las ideologías pueden degenerar y convertirse en religiones dogmáticas. Ese proceso comienza en el instante mismo en que tienen éxito. Se convierten en dogmas en cuanto la oposición queda anulada: su triunfo es el comienzo de su decadencia”. No conviene dejarse engañar por la retórica liberal y la aparente tolerancia de los propagandistas de la ciencia. Preguntémosles si estarían dispuestos a que la cosmología hopi se enseñara en las escuelas en lugar del big bang y la expansión del universo. Entonces veríamos cuán estrechos de miras son.

Pero Feyerabend va más allá. Llega a afirmar que el predominio de la ciencia constituye una amenaza para la democracia. La ciencia es la nueva religión del intelectual liberal. Y esa religión convierte la sociedad en una sociedad cerrada, regida por un único paradigma. El pluralismo radical de Feyerabend sostiene que “una sociedad libre puede existir sin una verdad y una moral comunes”. Una sociedad abierta no necesita del racionalismo, ni de la ciencia, ni de ningún otro mito particular. La sociedad libre ha de ejercitarse en el relativismo. “Los intelectuales lo temen porque amenaza su posición en la sociedad, de la misma manera que, en su tiempo, la Ilustración constituyó una amenaza para clérigos y teólogos". De ahí que asocien el relativismo con la ruina social.

Unidad de las artes y las ciencias

En el fondo de todos estos asuntos hay una cuestión lingüística. No solo las ecuaciones, los mitos y leyendas pueden también tener un contenido empírico. Son “cápsulas” de experiencia, como también lo son los refranes y las historias populares. El objetivista busca la verdad, mientras que el relativista busca la transformación de los puntos de vista. Para el primero hay ideas verdaderas e ideas falsas, para el segundo todas son igualmente verdaderas, aunque no igualmente convenientes o queridas. La sensibilidad de las ostras o los tubérculos a las fases de la luna puede ser una idea querida. Una idea que trabaje por la unidad de las artes y las ciencias, escindidas tras la polémica platónica entre filosofía y poética (República 670 b6). Feyerabend insistirá en rescatar formas de conocimiento que apelen al sentimiento. Recurre a Aristóteles, para quien la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la primera expresa lo universal, mientras que la segunda ha de contentarse con lo particular (Poética 1451ª, 36…). La poesía, cuando se expresa de un modo adecuado, trasmite conocimiento. No habiendo un solo método en ciencia, la actividad científica no debería distanciarse tanto de la artística.

Para Feyerabend, la ciencia no es necesariamente preferible por sus resultados. Y esto, claro está, suena escandaloso en una era científica como la nuestra. No es cierto que no haya nada comparable a la ciencia y tampoco que los resultados de las ciencias sean autónomos y no hayan dependido de otras formas del saber. La ciencia ha hecho aportaciones maravillosas a nuestra concepción del mundo y espectaculares conquistas prácticas. De ahí que la mayoría de las otras formas de saber hayan ido desapareciendo. Las religiones se han desmitologizado para hacerlas aceptables a la sensibilidad científica. Los mitos se han reinterpretado eliminando sus implicaciones ontológicas. “Actualmente la ciencia no es superior a otras ideologías gracias a sus méritos, sino porque el show está preparado a su favor”. Feyerabend asocia este poder al colonialismo. “Los apóstoles de la ciencia eran los conquistadores más decididos y oprimieron materialmente a otras alternativas culturales”. La superioridad de la ciencia no es una cuestión de argumentos, sino el resultado de la presión política, institucional y militar. Y pone como ejemplo la relación del Estado chino con la medicina tradicional, primero condenada, luego restaurada.

Con todas estas ideas, no es de extrañar que Feyerabend haya sido tachado de pícaro y de loco, de eterno abogado del diablo, de polemista irredento. Uno de sus maestros, Ehrenhaft, no se mordía la lengua a la hora de criticar los fundamentos de la Física clásica. Había que desechar el principio de inercia y la suposición (provinciana) de que los cuerpos aislados se movían en línea recta (cuando de hecho lo hacen en espiral). Feyerabend heredó ese carácter polemista. Le divertía defender los puntos de vista más disparatados, lo consideraba un entrenamiento intelectual. Llegó a proponer que la astrología o la alquimia tenían el mismo derecho a enseñarse en las universidades y las escuelas públicas que la astronomía y la química. Su razonamiento es sencillo. Las universidades y escuelas públicas están financiadas por los contribuyentes y por tanto deben someterse al juicio de los contribuyentes. “Si los contribuyentes de California quieren que es sus universidades se enseñe vudú, astrología o danzas de la lluvia, entonces las universidades públicas tendrían que hacerlo” (las privadas podrían seguir con Von Newmann o Popper). Los expertos tienen un interés muy claro en sus propios juegos por eso insisten con naturalidad en que sin ellos no es posible formación alguna (¿pueden imaginarse a un filósofo de Oxford o a un físico capaz de pensar más allá de un puesto bien remunerado?)”. Además, los expertos no suelen someter a examen ninguna alternativa a la ciencia con el mismo cuidado con que tratan los problemas de su especialidad. “Actúan de forma parecida a la Iglesia romana: denuncian las supersticiones impías y les niegan el derecho a contribuir a la verdadera religión. En cuanto pueden aplastan las ideas paganas para sustituirlas por ideas ilustradas. Puesto que se comportan como la Iglesia deberían ser tratados como una iglesia, es decir, su actividad tendría que ser separada del Estado”, lo mismo que hace la sociedad laica con otras iglesias.

Una sociedad libre puede desarrollarse sin estar unificada por un mito común, sin tener obligaciones o compromisos con “la verdad”. Que ciertas prácticas científicas puedan constituir una amenaza para la democracia, para la salud o la libertad individual, es algo que no hemos asumido. Y no lo hemos hecho precisamente porque vivimos en el mito de la ciencia. Ese que nos hace creer que la ciencia es una, que siempre es beneficiosa y que se ajusta a los valores democráticos. La ciencia de vanguardia siempre cruzará líneas rojas para la ética. Lo exige la naturaleza misma de la ambición científica. Hay que estar muy ciego para no ver que los grandes problemas que afrontaremos en el futuro estarán relacionados con algunas prácticas científicas, sobre todo en biotecnología (eugenesia) y la manipulación de datos (la llamada inteligencia artificial).

Stuart Mill fue una influencia decisiva para Feyerabend. “Puso al racionalismo en su sitio: ser una entre muchas opiniones posibles (y no necesariamente la mejor)”. Imre Lakatos fue otra. Hizo que volviera a interesarse por el estudio abstracto de la ciencia en un momento en que estaba a punto de abandonar la disciplina. Desde su anarquismo epistemológico, defenderá formas de vida mucho menos especializadas, que incorporen no solo el pensamiento, sino también el sentimiento, la osadía o la devoción. “Hay muchas tradiciones que superan a la ciencia occidental: el taoísmo, la mística hebrea y la cristiana, la cosmología dogo, azanda, o hopi. Cada tribu tiene su propia cosmología. En el tratamiento de enfermedades tienen mejores métodos de diagnóstico y terapia. Ninguna de estas ha mandado hombres a la Luna, pero han hecho cosas más interesantes. Han adiestrado al individuo para que, meditando, se acerque a Dios atravesando todos los ámbitos de la materia. Algo mucho más impresionante que esa excursión rara que unos cuantos analfabetos hicieron a una piedra reseca, que costó billones de dólares y ha necesitado de la ayuda de miles de personas”. Sería absurdo pedir a los hopi que estudiaran historia occidental y no sus propias tradiciones. Y eso se hace en nombre de la ciencia.

Del mismo modo que los curas y los teólogos viven en mundos petrificados, con ideas que han dejado de ser fecundas, los modernos liberales, llenos de temor, aceptan la ciencia como si fuera una religión. En su anarquismo, Feyerabend no salva ni siquiera a la filosofía, “que hace tiempo que ha dejado de ser una disciplina unificadora que penetra en todas las disciplinas, creando interrelaciones entre ellas, para convertirse en una especialización más, y de las más aburridas”. Repite una y otra vez su admonición: “No os fieis de los científicos, no os fieis de los intelectuales, tanto si son marxistas como si son católicos de derechas, todos ellos persiguen sus propios intereses, todos aspiran a alcanzar un poder espiritual y material sobre los demás”.

El interés de Feyerabend hoy reside es que su pensamiento puede ayudarnos equilibrar (y replantear) nuestras relaciones con ciertas epistemologías dominantes. No se trata tanto de alcanzar “una sociedad realmente libre” como de aproximarnos a una sociedad más plural y equilibrada. Un planteamiento que se parece al del budista mādhyamika, un tipo de pensador que aspira al abandono de todas las opiniones, en la creencia (velada) de que cualquier tipo de sistema filosófico o lingüístico es una traición a la naturaleza de lo real. Siempre hay algo fuera del texto.

[1] Aristóteles introdujo un método más bien empírico que fue sustituido por la matematización de Galileo y Descartes, hasta que llegó la escuela de Copenhague, cuyos miembros combinaron esos métodos con un empirismo radical.

[2] Feyerabend cita a Robert Merton: “La ciencia actúa como un sistema de vigilancia institucionalizada que incluye relaciones de cooperación determinadas por la competencia. Existe la obligación, y la consiguiente recompensa, de descubrir los errores de otros. Los científicos están preparados para desmenuzar y evaluar toda tesis científica nueva. Este incesante intercambio de valoraciones críticas (que puede convertirse en algo verdaderamente sucio), de alabanza y castigo, se desarrolla hasta el punto de que a su lado el control de la conducta de un niño es un juego”.

Puedes seguir a Babelia en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.