Nos movemos como iguanas en la ciudad terrario

Con el calor extremo, tiendes a la inmovilidad, y supongo que algún día Madrid se puede llegar a parar, y los madrileños se quedarán quietecitos donde estén, moviendo solo los ojos

Asomas el morro en el portal y al sentir lo mismo que al abrir el horno para ver la pizza o pensar que te han encendido un secador de pelo en la cara, sabes que esto no es normal, que solo lo experimentaste una vez en algún país exótico. Comprendes que la situación es crítica cuando el lugar donde mejor estás es el trabajo, porque tienen aire acondicionado, y tú no. Vivo en Madrid sin aire acondicionado, con algún voluntarioso ventilador que no hace mucho, confiando en el estudio minucioso de las corrientes. Pero qué hacer cuando no se mueve el aire, cuando lanzas una pluma y cae a plomo en el mismo sitio. Y al menos yo tengo un trabajo, y uno con aire acondicionado. Y no quiero pensar lo que será esto en Badajoz y otras latitudes.

La humanidad se divide estos días entre quienes tienen aire acondicionado y los que no. Y también quien tiene un amigo con piscina tiene un tesoro. Después de criticar todo el año a los que dejaron la ciudad para irse a una urbanización, te comes tus palabras con la barbacoa a la que te invitan, que te permite huir de la ciudad, objetivo vital de todo vecino, y llegar incluso a sentir frío cuando sales del agua y te pones a la sombra. Creo que no lo sentía desde mediados de marzo.

Llevo mal el calor y con estos días de 40 grados me siento como dentro de un terrario, me convierto en una iguana que repta por casa con lentísimos movimientos. Tiendes a la inmovilidad, y supongo que algún día la ciudad se puede llegar a parar, y los madrileños se quedarán quietecitos donde estén, moviendo solo los ojos. Mi cerebro va aún más despacio y cuando hablo con alguien es como si estuviera al teléfono en las Galápagos, con retardo de llamada. Si giro la cabeza demasiado rápido, veo lucecitas. Me levanto de las sillas como un anciano. Y entonces me pregunto cómo será para los ancianos de verdad.

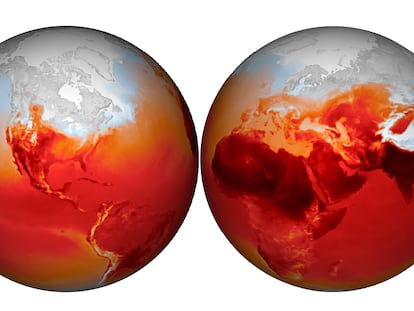

Cambia tu forma de ver la ciudad. Descubres que es un radiador descomunal al tocar las paredes y el asfalto. Los perros pisan de puntillas como si caminaran sobre brasas. Al sol no se puede estar, y mucho menos trabajar, debería estar prohibido. Pasear es traumático, porque ves todos los árboles que no hay, todos los que deberían estar ahí y no están. La ciudad está minada de lugares a evitar, plazas y explanadas refractarias al ser humano. En ese escenario, los turistas son seres de otro mundo, que no te explicas cómo hacen, ni lo que hacen. Puedes freír un huevo frito en el omóplato de un turista alemán.

En casa abres el grifo del agua fría y crees que te has confundido y es el de agua caliente, pero el otro también sale caliente, y te cuesta un rato dilucidar cuál es cuál, por su escasa diferencia. El wifi se cae muchísimo, debe de colapsar por achicharramiento de circuitos, y entonces ni puedes ver la tele. Solo te entra el gazpacho y los sobrecitos de magnesio. Aunque es una ventaja, porque he leído que el aire acondicionado engorda. Pero el bochorno incentiva el consumo, porque acabas en El Corte Inglés, no saben la cantidad de gente solitaria que ves paseando por allí. También fomenta la ingestión de alcohol: el otro día, con un amigo, en casa no se podía estar y como tampoco puedes pasear, pues te vas a un bar. Un lugar oscuro, fresco y sin gente. Pero cuando sales es como abrir la puerta de una nave en Marte, ahí fuera la atmósfera es totalmente hostil, no apta para la vida humana, más aún si la comparas con el bar. Al final vas a otro pegado a las paredes por la sombra, como un espía en Berlín oriental. Así hasta que cae la noche y para entonces ya te da igual todo, porque además es que la temperatura tampoco baja.

Por la noche abres la nevera y te quedas en éxtasis ante la puerta abierta, dan ganas de meterte en ella a dormir en plan Drácula. Para las corrientes, en mi caso y en mi casa, la situación se agrava porque tengo un patio con un restaurante y cubos de basura que hace que abrir algunas ventanas sea como asomarse a la boca de un dragón con halitosis a mil grados. Al final abro todo y que sea lo que Dios quiera, aunque sé que el jaleo de la calle me despertará y en todo caso la luz lo hará al amanecer. Por eso intento acostarme tarde, para caer rendido, como anestesiado a todo desvelo y sufrimiento. En la tele busco documentales del polo norte o algo que me deje muy frío, como casi todas las de superhéroes. Cuando apagas la tele llega el terrible trance de mirar el termómetro del balcón: este domingo, a la una y media de la madrugada, había 33,5 grados. Es un momento raro porque sabes que es imposible dormir, pero tienes que hacerlo como sea. Lo único es irse duchando varias veces, según te despiertas. Porque no es dormir, es una serie de amodorramientos. Que luego se prolongan durante el día.

Cansado y atontado, entras en un estado de desorientación. Te vas al cine, pero allí descubres que tenías que haberte llevado un jersey, aunque la sola idea de llevarlo en la mano ya aumenta dos grados tu temperatura corporal. Al salir te duele la garganta, y te haces un test. Como te haya picado una avispa y estés tomando antihistamínicos puedes llegar a ver un ovni. Estás rarísimo, pero ya no sabes si es que no has dormido, es covid, resaca o que necesitas vacaciones, o todo junto, y en todo caso que el mundo va mal. Por eso, no obstante, me animo pensando en todo lo que me estoy ahorrando, no de dinero, sino de sentirme culpable, que no sé qué es mejor. Entre el cambio climático y la guerra, gastar energía empieza a ser un acto controvertido. Somos todo contradicciones: un amigo tiene acogida una ucraniana en casa que se va dejando todas las luces encendidas, y a ver cómo le dices, precisamente a ella, que tenga cuidado porque hay una guerra, que parece mentira.

Lo paradójico es que en esta confusión hay algo diabólicamente preciso, que sofistica la tortura. Mirando el móvil sabes en todo momento la temperatura que hace y la que va a hacer, hora a hora, y que toda la semana va a ser igual. Y el tiempo que hace en todos los sitios de playa que tienes guardados en el teléfono. Y hay amigos desalmados que te mandan fotos desde ellos. Era mejor la ignorancia, cuando sabías que haría calor, sin más. Toqué fondo este lunes, al sentir que me desmayaba, ¡pero estando tumbado! Eran las seis y media de la mañana y me desperté empapado en sudor: el termómetro marcaba 29,6 grados. Estaba fatal, me comí un azucarero a cucharadas. Llegué a buscar en Google “número ambulancia Madrid”. Lo mío es una tontería, creo, pero da miedo pensar cuánta gente está muriendo por eso, porque hace demasiado calor, y simplemente no lo puede soportar.

Me fui a trabajar, ansioso hacia el aire acondicionado. Y aquí estoy, fresquito, escribiendo esto. Retrasando todo lo que pueda el momento de salir. Quién me lo iba a decir. Acabaremos todos con camisas hawaianas.

Sobre la firma