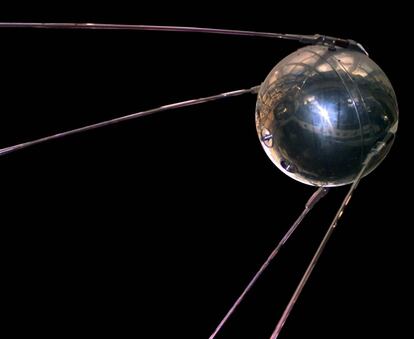

60 años de la bola plateada que abrió la carrera espacial

La historia de Sputnik está muy relacionada con el desarrollo de las armas nucleares soviéticas

Hoy se cumplen sesenta años del lanzamiento del primer Sputnik, aquella bola plateada que abrió la carrera espacial. Su historia, que tardaría decenios en hacerse pública, está muy relacionada nada menos que con el desarrollo de las armas nucleares soviéticas.

En 1953, Estados Unidos ya no ostenta el monopolio de la bomba. La Unión Soviética había hecho detonar su primer ingenio de fisión en 1949 y ahora los esfuerzos de ambos países se dirigían hacia a la bomba de fusión. Estados Unidos probó la primera en el Pacífico, en otoño de 1952; la URSS lo hizo en Kazakstán nueve meses después.

La bomba soviética “solo” desarrolló unos 400 kilotones frente a los 10 megatones de la estadounidense. Era un diseño del físico Andrei Sajarov que, pese a su éxito, estaba condenado de antemano: a diferencia del americano, éste no permitiría aumentar su potencia mucho más, aunque eso no se sabía entonces. Se pensaba que bastaría con aumentar la cantidad de material fisionable para aumentar de forma proporcional su capacidad destructiva.

A finales de 1953, Sajarov fue convocado a una reunión del Politburó para responder a una pregunta clave: ¿cuánto pesaría una bomba de hidrógeno cuya potencia pudiera medirse en megatones?

No tenía ni idea. En base al resultado de su primera bomba, las de mucha mayor potencia deberían ser también mucho mayores. ¿Dos, tres, cuatro toneladas? Acuciado para dar una respuesta lo más rápida posible, prefirió cubrirse con un amplio margen de seguridad: entre cinco y seis toneladas.

Así se haría, pues. La URSS se haría con un misil capaz de enviar esa carga al otro lado del mundo.

Lo malo es que hacía un año que el equipo que dirigía Sergei Korolev estaba trabajando en un nuevo cohete diseñado para una carga de sólo 3 toneladas. De repente, sus especificaciones se duplicaron, ante la incredulidad de todos los técnicos. Nadie se había planteado nunca semejante reto. Y tendría que estar a punto en menos de cuatro años.

Se barajaron muchos enfoques: cohetes multietapa, cohetes medianos unidos lado con lado, vehículos enormes que trasvasaban combustible desde los tanques de reserva al principal en pleno vuelo…

Finalmente, Valeri Mishin, el segundo de Korolev, dio con la solución más simple: agrupar cuatro impulsores en torno a un cuerpo central, como un manojo de espárragos y encenderlos todos a la vez. Eso implicaba prender a la vez treinta y dos motores, veinte principales y doce de orientación. Al llegar a unos 50 kilómetros de altura, se desprenderían los cuatro impulsores ya agotados y el central continuaría viaje.

Un cohete de esas características ya no sería un cilindro esbelto, sino una especie de cono de más de diez metros de diámetro en la base. Pesaría, como poco, 250 toneladas y requeriría instalaciones de lanzamiento inexistentes. Nunca se había visto algo así

Un cohete de esas características ya no sería un cilindro esbelto, sino una especie de cono de más de diez metros de diámetro en la base. Pesaría, como poco, 250 toneladas y requeriría instalaciones de lanzamiento inexistentes. Nunca se había visto algo así.

Siguiendo la nomenclatura de proyectos anteriores, éste se denominaría R-7. La “R” era de “raketa” – cohete. Pero pronto todo el mundo empezó a referirse a él con el afectuoso nombre de “Semiorka” (“el séptimo”, en ruso).

Para el R-7, Korolev y su equipo desarrollaron técnicas insólitas. Por ejemplo, el cohete no descansaría directamente en la plataforma, sino que estaría sostenido en el aire sobre un enorme pozo para evacuar los escapes. Cuatro brazos metálicos lo asirían aproximadamente por la mitad de su altura. Al encender motores y aflojar el peso sobre esos soportes, los brazos se retirarían automáticamente gracias a unos simples contrapesos. La idea fue de Vladimir Barmin, el jefe de diseño de sistemas de lanzamiento. En principio, Korolev la aceptó con cierto recelo, desechando la idea de retraer los soportes mediante un mecanismo hidráulico, como sugería una comisión encabezada por el académico Blagonravov. Eso sí, Korolev amenazó a Barmin con los peores males si el invento no funcionaba. Hoy, sesenta años después, el sistema sigue utilizándose.

Otro sistema revolucionario era el método de unir los aceleradores al cuerpo central del cohete: simples rótulas de bola en la parte superior y tiras metálicas para sujetarlos en la inferior. Llegado el momento, unos explosivos rompían esas tiras y los cuatro impulsores simplemente giraban alrededor de su vértice para desprenderse por sí solos. Es un bonito espectáculo ver la separación, tan simétrica que los segmentos forman una cruz alrededor del cuerpo central. Se la llama la “cruz de Korolev”.

A medida que el proyecto progresaba, Korolev se dio cuenta de que el nuevo cohete tendría capacidad para poner en órbita cargas de más de una tonelada. Consultó con Mikhail Tikhonravov, cuyo equipo llevaba años trabajando en estudios teóricos y aplicaciones de un hipotético satélite artificial y así empezó a construirse el “Objeto D”. Con un peso total de tonelada y media, llevaría al espacio trescientos kilos de instrumental científico, quizás hasta cámaras fotográficas o una cápsula para animales. Se llamaba así porque la D es la quinta letra en al alfabeto cirílico: Las otras cuatro ya estaban asignadas a diferentes tipos de ojivas nucleares.

La reacción de EE UU

Entretanto, Estados Unidos había anunciado su intención de contribuir al Año Geofísico Internacional (1957-58) con el lanzamiento de un pequeño satélite. La intención de Korolev era lanzar el suyo antes de que diera comienzo ese acontecimiento, asegurándose una victoria espectacular sobre los occidentales.

Pero ambos proyectos tropezaban con dificultades. El americano, por culpa del lanzador. La administración de Eisenhower había exigido que se utilizase un cohete de nuevo diseño, basado en la tecnología de los cohetes sonda ya existentes. Eso excluía al equipo de von Braun, contratado por el Ejército. Se trataba de evitar el empleo de misiles militares para dar al programa un maquillaje puramente civil. Su desarrollo tropezaría con innumerables dificultades, hasta la catástrofe final. Pero eso es otra historia.

Por parte rusa, el problema era el satélite. Mes tras mes, la fabricación del objeto D se iba retrasando, en gran parte por incumplimiento de plazos por parte de diversos proveedores. A primeros de 1957, Korolev decidió cambiar de plan: Intentaría lanzar un satélite mucho más simple y ligero. Quizás dos. Eso sí: Para evitar depender de otros, se construirían en su propio complejo industrial, el OKB-1, el mismo en el que se estaba ensamblando el R-7. Sólo las baterías y el equipo de radio se subcontratarían a otras empresas estatales.

Así nació el PS-1 (“Simple satélite”), una esfera de aluminio pulida con un espejo, del tamaño de una pelota grande de playa de la que sobresalían cuatro antenas de varilla. El Objeto D tendría que esperar al menos un año para ir al espacio. Sería el tercer Sputnik.

Los tres primeros ensayos del R-7, entre la primavera y el verano de 1957 acabaron en otros tantos fracasos. El primero, explotó en vuelo; el segundo no llegó a despegar: hubo que desmontarlo y devolverlo a fábrica para sustituir componentes defectuosos; y el tercero, falló también al desprenderse los aceleradores antes de tiempo.

Por fin, el 21 de agosto, un nuevo Semiorka respondió a la perfección. Tras un vuelo de 6500 kilómetros fue a caer en la península de Kamchatka. Cierto que su ojiva se destruyó a causa de la fricción atmosférica pero ese era el menor de los problemas. El cohete había funcionado.

Korolev aprovechó para proponer un trato a la Comisión Estatal: Si un segundo lanzamiento tenía éxito, el tercero podría dedicarse a poner en órbita un satélite. La idea levantó dudas entre algunos integrantes de la comisión, interesados sólo en los aspectos militares del proyecto. Korolev –tan buen ingeniero como hábil político- sugirió elevar la propuesta al Soviet Supremo. Eso despejó toda oposición.

El lanzamiento de septiembre también tuvo éxito. Korolev tenía ya su cohete, su satélite y el despegue, alrededor de la Tierra ya giraba una luna artificial.

¿Y qué pasó con la bomba de Sajarov? Al final, se modificó su diseño y acabó siendo mucho más ligera de lo que el físico había estimado. De hecho, la primera pudo lanzarse desde un avión, como una bomba convencional. Pero gracias a ese error de estimación, la URSS se encontró con un cohete de tal potencia que le permitiría lanzar naves hacia la Luna y los planetas y llevar a Gagarin al espacio. Sesenta años después, los descendientes del R-7 siguen transportando astronautas hacia la estación espacial internacional.

Nadie se había planteado nunca semejante reto. Y tendría que estar a punto en menos de cuatro años

El lanzamiento del Sputnik coincidió con la celebración del congreso de la Federación Astronáutica Internacional en Barcelona. De inmediato, la delegación soviética, encabezada por el académico Leonid Sedov se convirtió en la estrella del encuentro. Asediado por preguntas de la prensa, Sedov respondió a todos con su mejor sonrisa y evitando por todos los medios dar el más mínimo detalle concreto del satélite o su cohete portador.

No es de extrañar. Ni Sedov ni sus compañeros de delegación sabían del alcance del proyecto. Y mucho menos conocían la inminencia del lanzamiento. Sin embargo, la prensa le atribuyó entonces nada menos que la paternidad del satélite, un título que nunca se molestaría en confirmar. Ni desmentir.

Los verdaderos artífices del éxito ruso (Korolev, Thikonravov o Glushko, entre otros) tuvieron que conformarse con el anonimato oficial. El Politburó los consideraba demasiado valiosos como para exponerlos a un secuestro o –peor aún- un atentado por parte del espionaje occidental. Sus nombres y el papel que habían desempeñado no se harían públicos hasta muchos años después. En el caso de Korolev, hasta después de su fallecimiento.

Sobre la firma