El duelo es ley de vida para las personas negras

La poeta Claudia Rankine analiza los tics racistas del imaginario estadounidense en un ensayo incluido en la antología 'Esta vez, el fuego', que se publica este mes dentro de la Biblioteca Afroamericana de Madrid

Una amiga me dijo hace poco que cuando dio a luz a su hijo, antes de ponerle nombre, antes de darle el pecho siquiera, lo primero que pensó fue: tengo que sacarlo de este país. Nos echamos a reír. Puede que nuestro humor negro tuviera que ver con la conciencia de que sacarlo no era ni una opción ni un deseo real. Así es nuestra vida. Trabajamos en este país, tenemos la nacionalidad estadounidense, pensiones, seguro médico, familia, amigos, etcétera, etcétera. Mi amiga no podía irse y no se fue. Años después del nacimiento de su hijo, cada vez que este sale de casa, su condición de madre de un ser humano vivo sigue siendo tan precaria como siempre. A los miedos naturales de cualquier progenitor que afronta la aleatoriedad de la vida se suma este otro conocimiento de los mecanismos del racismo institucional en nuestro país. La nuestra fue una risa de vulnerabilidad, miedo, reconocimiento y un atoramiento absurdo.

Le pregunté a otra amiga cómo es ser madre de un hijo negro. “El duelo es ley de vida para las personas negras”, dijo sin rodeos. Para ella, el duelo existía en tiempo real dentro de su realidad y la de su hijo: en el momento menos esperado, ella podía perder la razón de su vida. Aunque al imaginario blanco liberal le gusta sentirse temporalmente mal ante el sufrimiento negro, no existe realmente un modo de empatía que pueda reproducir la tensión diaria que experimentas como persona negra cuando sabes que pueden matarte simplemente por ser negra: nada de manos en los bolsillos, nada de escuchar música, ni movimientos bruscos, ni conducir tu coche, ni caminar de noche, ni caminar de día, ni torcer por esa calle, ni entrar en aquel edificio, ni ponerte firme, ni quedarte aquí de pie, ni quedarte ahí de pie, ni responder, ni jugar con pistolas de juguete, ni vivir siendo negro.

Once días después de que yo naciera, el 15 de septiembre de 1963, cuatro chicas negras murieron en el atentado de la Iglesia Baptista de la calle 16 en Birmingham, Alabama. Ahora, cincuenta y dos años más tarde, seis mujeres negras y tres hombres negros han sido acribillados durante una reunión de estudio de la Biblia en la histórica Iglesia Episcopal Metodista Africana Emanuel de Charleston, en Carolina del Sur. El asesino es un terrorista del país, que se ha identificado como supremacista blanco, que también podría ser un “joven hombre perturbado” (como lo describieron varias agencias de noticias). Se sabe que una mujer negra y su nieta de cinco años sobrevivieron al tiroteo haciéndose las muertas. Son dos de los tres supervivientes del atentado. La familia blanca del sospechoso dice que para ellos es un momento difícil. Esto es indiscutible. Sin embargo, para las familias afroamericanas, vivir en un estado de duelo y miedo permanente es lo normal.

El espectáculo del tiroteo sugiere un suceso extemporáneo, como si el asesinato de personas negras con “justificación de supremacista blanco” solo interrumpiera la programación televisiva habitual. Sin embargo, Dylann Storm Roof no se creó a sí mismo de la nada. Creció con la retórica y la orientación del racismo. Ha visto a hombres blancos como Benjamin F. Haskell, Thomas Gleason y Michael Jacques declararse culpables, o ser condenados, por incendiar la Iglesia Macedonia de Dios en Cristo en Springfield, Massachusetts, tan solo unas horas después de que Obama fuera elegido presidente. Cada una de sus declaraciones racistas pudo haberlas oído a lo largo de toda su vida. Él, como todos nosotros, ha estado viviendo en compañía de cuerpos negros asesinados.

Aunque al imaginario blanco liberal le gusta sentirse temporalmente mal ante el sufrimiento negro, no existe realmente un modo de empatía que pueda reproducir la tensión diaria que experimentas como persona negra

Vivimos en un país donde los americanos asimilan cadáveres en sus idas y venidas diarias, donde los negros muertos forman parte de la vida normal. Pereciendo en las bodegas de los barcos, arrojados al Atlántico, colgados de árboles, golpeados, tiroteados en iglesias, acribillados por la policía o hacinados en prisiones: históricamente, no existe lo cotidiano sin el cuerpo negro esclavizado, encadenado o muerto sobre el que posar la mirada, del que se oye hablar o contra el que uno se posiciona. Cuando el trastorno de nuestra cultura abruma a las personas negras y estas salen a protestar (a la larga, en perjuicio nuestro, porque las protestas dan una justificación a la policía para militarizarse, como sucedió en Ferguson), la pregunta errónea que se formula es: “¿Qué clase de salvajes somos?”. Cuando debería ser: “¿En qué clase de país vivimos?”.

En 1955, cuando el cuerpo mutilado e hinchado de Emmett Till fue rescatado del río Tallahatchie y colocado para su sepultura en una caja de pino cerrada con clavos, su madre, Mamie Till Mobley, pidió que trasladaran su cuerpo desde Misisipi, donde Till había ido a visitar a sus parientes, a su casa en Chicago. Cuando la funeraria de Chicago recibió el cuerpo, la madre tomó una decisión que abriría un nuevo camino al modo de reflexionar sobre un cuerpo linchado. Solicitó que el ataúd permaneciera abierto y permitió que tomaran y publicaran fotografías del cuerpo desfigurado de su difunto hijo.

La negativa de Mobley a que el duelo privado fuera privado permitió presentar como prueba un cuerpo que no significaba nada para el sistema de justicia penal. Al colocarse ella y colocar el cadáver de su hijo en posiciones que rechazaban la etiqueta del duelo, Mobley se desidentificó de la tradición de la figura linchada expuesta a la visión pública como una advertencia a la comunidad negra, y utilizó, de esta forma, la tradición del linchamiento contra sí misma. En sus manos, el espectáculo del cuerpo negro publicitó la injusticia grabada en el cuerpo inánime de su hijo. “Que la gente vea lo que yo veo ―dijo, y añadió―: Creo que todo Estados Unidos está de luto conmigo”.

Es muy poco probable que el duelo nacional se cumpliera plenamente, como ella creía, pero su deseo de introducir el duelo en nuestro mundo cotidiano era una nueva clase de lógica. Al negarse a apartar la mirada de la carne de nuestros asesinatos nacionales, al insistir en que mirásemos con ella a los muertos, reformuló el duelo como un método de conocimiento que ayudó a reactivar el movimiento de los derechos civiles en los años 1950 y 1960.

La decisión de no publicar fotografías del escenario del crimen en Charleston, acaso por deferencia a las familias de los fallecidos, no frustra nuestro duelo. Pero con esta decisión, los cuerpos que demuestran trágicamente que “la piel negra no es un arma” (como rezaba un cartel en una protesta del año pasado) son transformados en una abstracción. Una cosa es imaginar nueve cuerpos negros sangrando en el suelo de una iglesia y otra, verlos. La falta de pruebas visuales contrasta con lo que vimos en Ferguson, donde la policía, en su negativa a mover el cuerpo de Michael Brown, acaso cogió el testigo de la madre de Till sin saberlo.

El imaginario americano nunca se ha recuperado completamente de sus comienzos supremacistas blancos. Nuestras leyes han venido presionando contra la devaluación del cuerpo negro

Después de dispararle seis veces, dos de ellas en la cabeza, los agentes de policía abandonaron el cuerpo de Brown bocabajo en la calle. Fueran cuales fueran sus razones, con la decisión de no mover el cadáver de Brown durante cuatro horas después de dispararle, la policía convirtió el duelo de su muerte en una parte de lo que implicaba asimilar los detalles de su historia. Nadie podía considerar los hechos de la interacción entre Michael Brown y el agente de policía de Ferguson, Darren Wilson, sin pensar también en el cuerpo acribillado a balazos que sangraba en el asfalto. Sería un error presumir que todo el que vio la imagen lloró la muerte de Brown, pero una vez expuesta a esta imagen, una persona debía decidir si el cuerpo negro muerto importaba lo suficiente como para ser llorado. (Sin duda, otra opción es que el cuerpo deviene un espectáculo para la pornografía blanca: el cuerpo muerto como un objeto que satisface un deseo ilícito. Tal vez aquí es donde encaja Dylann Storm Roof).

Black Lives Matter, el movimiento fundado por las activistas Alicia Garza, Patrisse Cullors y Opal Tometi, partió de la premisa de que la experiencia inconmensurable del racismo sistémico crea un terreno de juego desigual. El imaginario americano nunca se ha recuperado completamente de sus comienzos supremacistas blancos. En consecuencia, nuestras leyes y actitudes han venido presionando contra la devaluación del cuerpo negro. Pese a las buenas intenciones, las asociaciones de la población negra con una delincuencia inarticulada y bestial persisten bajo la apariencia del civismo blanco. Esta suposición enmarca tanto como determina nuestras interacciones y experiencias individuales como ciudadanos.

La tendencia estadounidense a normalizar situaciones colocando en el centro la blanquitud se puso de relieve una vez más, consciente o inconscientemente, cuando ciertos blancos, como el presidente del Smith College, quisieron modificar la expresión Black Lives Matter (“Las vidas negras importan”) por All Lives Matter (“Todas las vidas importan”). Lo que en su superficie pretendía pasar por un movimiento humanista ―”¿pero es que no somos todos personas?”― no tuvo en cuenta un sistema acostumbrado a la existencia de cadáveres negros en los espacios públicos. Cuando el juez en la audiencia de fianza de Charleston pidió apoyo para la familia de Roof, también fue una forma sutil de desplazar la valoración del cuerpo negro en nuestros tiempos de honda desesperación.

El racismo contra los negros está en la cultura. Está en nuestras leyes, en nuestros anuncios, en nuestras amistades, en nuestras ciudades segregadas, en nuestras escuelas, en nuestro Congreso, en nuestros experimentos científicos, en nuestra lengua, en internet, en nuestros cuerpos sea cual sea nuestra raza, en nuestras comunidades y, acaso más devastadoramente, en nuestros sistema judicial. Los cuerpos negros inermes asesinados en espacios públicos convierten el dolor en nuestra sensación cotidiana de que algo anda mal en todas partes y a todas horas, aunque a nuestro alrededor las cosas aparenten normalidad. Tomarse un café, pasear al perro, leer el periódico, subir en el ascensor a la oficina, dejar a los niños en el colegio: toda esta vida amable está envuelta en la sensación ambiental de que en cualquier momento una persona negra está siendo asesinada en la calle o en su casa por el odio armado de un conciudadano estadounidense.

El movimiento Black Lives Matter puede entenderse como el intento de que el duelo siga siendo una dinámica abierta en nuestra cultura, porque las vidas negras existen en un estado de precariedad. El duelo comporta entonces la vulnerabilidad inherente a las vidas negras y también la inestabilidad relativa a un futuro para estas vidas. A diferencia de los primeros movimientos black power, que intentaron combatir o segregar por su supervivencia, Black Lives Matter se alinea con los muertos, continúa el duelo e impide nuestro olvido. Si el movimiento de los derechos civiles del reverendo Martin Luther King, Jr. hizo demandas que alteraron el curso de las vidas estadounidenses y respaldó estas demandas con la buena voluntad de dar la vida en servicio de los derechos civiles, con Black Lives Matter se está pidiendo un cambio más interiorizado: el reconocimiento.

La verdad, tal como yo la veo, es que si los hombres y las mujeres negras, si los niños y las niñas negras importaran, si nos vieran como vidas, no estaríamos muriendo simplemente porque no les gustamos a los blancos. Nuestras muertes dentro de un sistema racista existían antes de que hubiéramos nacido. El legado de los cuerpos negros como propiedad y, posteriormente, como tres quintas partes de un ser humano, sigue contaminando el imaginario blanco. Para habitar plenamente nuestra ciudadanía, tenemos no solo que entender esto, sino también sostenerlo. En palabras de la dramaturga Lorraine Hansberry: “El problema es que tenemos que encontrar la forma, mediante estos diálogos, de decirle al liberal blanco que deje de ser un liberal y se transforme en un radical estadounidense, y de animarle a que lo haga”. Y, como ha escrito mi amigo el crítico y poeta Fred Moten: “Creo en el mundo y quiero estar en él. Quiero estar en él hasta el final, porque creo en otro mundo y quiero estar en ese mundo”. Este otro mundo, ese mundo, será probablemente uno donde las vidas negras importen. Pero no podremos llegar a él si no reconocemos plenamente lo que hay aquí, en este.

El odio crudo de Dylann Storm Roof a las personas negras; Black Lives Matter; vecinos que graban los asesinatos de negros; el Departamento de Policía de Ferguson que deja el cuerpo de Brown tirado en la calle; todas estas acciones prueban lo que Mamie Till Mobley creía: que necesitamos ver o escuchar la verdad. Necesitamos saber la verdad de cómo murieron los cuerpos para interrumpir el curso de la vida normal. Pero si mantener a los muertos en primera línea de nuestra conciencia es crucial para nuestro cuerpo político, ¿qué hay de las familias de los muertos? ¿Cómo debe sentarle a un pariente del fallecido que este sea más importante como prueba que como individuo al que dar sepultura o dejar descansar en paz?

A diferencia de los primeros movimientos black power, Black Lives Matter se alinea con los muertos, continúa el duelo e impide nuestro olvido

A la madre de Michael Brown, Lesley McSpadden, la mantuvieron alejada del cuerpo de su hijo porque era una prueba. Le negaron sus derechos de madre, un hecho penoso que recuerda los tiempos anteriores a la Guerra Civil, cuando, como esclava, no habría tenido ningún derecho legal hacia su vástago. McSpadden se enteró de su nueva identidad como madre de un hijo muerto por los transeúntes: “Había unas chicas allí que lo habían grabado todo”, dijo a los reporteros. Una chica, dijo, “me enseñó una foto en su teléfono. Me dijo: ‘¿No es este su hijo?’. Grité aún más fuerte, tener que ver algo así, a mi hijo allí tirado sin vida, sin ninguna razón aparente”. Rodeando el perímetro alrededor del cuerpo de su hijo, McSpadden intentó dispersar al gentío: “Lo único que quiero es que recojan a mi niño”.

McSpadden, a diferencia de Mamie Till Mobley, parecía tener pocos deseos de exponer el cadáver de su hijo a los medios de comunicación. Su hijo no era un cuerpo huérfano que debiera exponerse a todas las miradas. Ella quería que lo cubrieran y lo apartaran de la vista. Le pertenecía a ella, era su niño. Después de que se llevaran finalmente el cadáver de Brown, tuvieron que pasar dos semanas antes de que su familia pudiera verlo. Esta pérdida de control y de autoridad podría explicar por qué, tras la muerte de Brown, McSpadden se vio supuestamente en la situación precaria de increpar a los vendedores callejeros que vendían camisetas exigiendo justicia para Michael Brown utilizando el nombre de su hijo. No solo los procedimientos en torno al cadáver de su hijo estaban fuera de su control; su nombre había sido mercantilizado y asimilado a nuestros modos de capitalismo.

Algunos vecinos de McSpadden en Ferguson también quisieron marcar distancia entre ellos y la vida pública de la muerte de Brown. No necesitaban un recordatorio constante de que en su barrio los cuerpos negros no son importantes para las fuerzas policiales. A petición de la comunidad, el padre de Brown retiró finalmente las ofrendas originales improvisadas —con flores, fotografías, notas y ositos de peluche— en el que habría sido su cumpleaños y las sustituyeron por una placa oficial instalada en la acera junto al lugar donde había muerto Brown. Según su deseo, los transeúntes pueden interactuar con el recordatorio permanente o pasar de largo.

A fin de alejarse del lugar donde fue asesinado su hijo Tamir Rice, Samaria dejó su casa en Cleveland y se fue a vivir a un albergue para indigentes (al final, su familia se la llevó de nuevo a casa). “El mundo entero ha visto el mismo vídeo que yo”, dijo del vídeo en el que se ve a un agente de policía disparando a Tamir. Este vídeo, que los medios de comunicación retransmitieron sin descanso, documentaba los dos segundos que marcaron el final de la vida de su hijo y se convirtieron en un documento al alcance de cualquiera. Es posible que este escrutinio compartido explique por qué la policía retuvo el cuerpo de su hijo de doce años durante seis meses después de su muerte. Todo el mundo pudo ver eso que la policía habría tenido que justificar. El sistema judicial no fue capaz de hacerlo, y un juez halló causa probable para acusar de asesinato al agente que disparó a Rice, mientras que el gran jurado rehusó procesar a ninguno de los agentes involucrados. Entretanto, para Samaria Rice, el recuerdo de su hijo insepulto hizo que su barrio le resultara insoportable.

“Quiero ver que un policía le dispara a un adolescente blanco desarmado por la espalda. Entonces, cuando me preguntéis '¿Se acabó?', diré que sí ”, dejó dicho Toni Morrison

Con independencia de los deseos de estas madres —madres de hombres como Brown, John Crawford III o Eric Garner, y también madres de mujeres y niñas como Rekia Boyd y Aiyana Stanley-Jones, todos ellos asesinados por la policía—, las muertes de sus hijos permanecerán en el discurso público. Aquellos que creen que el mismo comportamiento que les costó la vida, caso de haber sido exhibido por un hombre o un niño blanco, no habría terminado en su muerte, defienden también que el duelo público debe continuar y seguir presente indefinidamente porque los agentes involucrados en estos casos no fueron acusados o condenados posteriormente. “Quiero ver que un policía le dispara a un adolescente blanco desarmado por la espalda”, dijo Toni Morrison en abril. Y prosiguió: “Quiero ver a un hombre blanco condenado por violar a una mujer negra. Entonces, cuando me preguntéis ‘¿Se acabó?’, responderé que sí”. Morrison está en lo cierto cuando sugirió que esta acción señalaría un cambio, pero el cambio real necesita ser una reorientación de la fe interior. Para que cualquier acción de un sistema de justicia político implique un verdadero cambio social, primero es preciso un reto individual.

Los asesinatos de Charleston nos alertaron de la realidad de un sistema muy enraizado en el racismo contra los negros, tanto que el día menos pensado puede abrirse la veda sobre cualquier persona negra; anciana o joven, hombre, mujer o niño. No existe una realidad equivalente para los estadounidenses blancos. Podemos distanciarnos de esta certeza hasta el siguiente asesinato horrendo, pero no seremos capaces de dejarla atrás. La autoridad que la Historia ejerce sobre nosotros no se quebrará si seguimos silenciando sus efectos constantes.

Es necesario un estado continuado de duelo nacional por las vidas negras si queremos señalar la innegable devaluación de estas vidas. Nuestro deseo es que el reconocimiento rompa una inercia que las leyes no han alterado. Susie Jackson; Sharonda Coleman-Singleton; DePayne Middleton-Doctor; Ethel Lee Lance; el reverendo Daniel Lee Simmons, Sr.; el reverendo Clementa C. Pinckney; Cynthia Hurd; Tywanza Sanders; y Myra Thompson fueron asesinados porque eran negros. Es extraordinario con qué normalidad se asienta nuestro dolor en este hecho. Una amiga me dijo: “Estoy muy asustada, todos los días”. La infancia de su hijo le parece un imposible, porque el hijo tendrá que ser ―tiene que ser― mucho más cuidadoso. Nuestro duelo, este duelo, transcurre al compás de nuestras vidas. No hay vida fuera de nuestra realidad en este país. ¿Es esto algo que los padres de los niños blancos pueden ver y conocer? Esta es la pregunta que me ronda sin cesar. El duelo nacional, como defiende Black Lives Matter, es un modo de intervención e interrupción que podría asimilarse a la categoría de exasperación ciudadana. Todo esto es posible; pero también es posible reconocer que nuestro problema estriba en la falta de sentimientos hacia el otro. Así pues, el dolor por esos otros fallecidos podría poner a algunos de nosotros, por primera vez, del lado de los vivos.

Traducción de María Enguix Tercero.

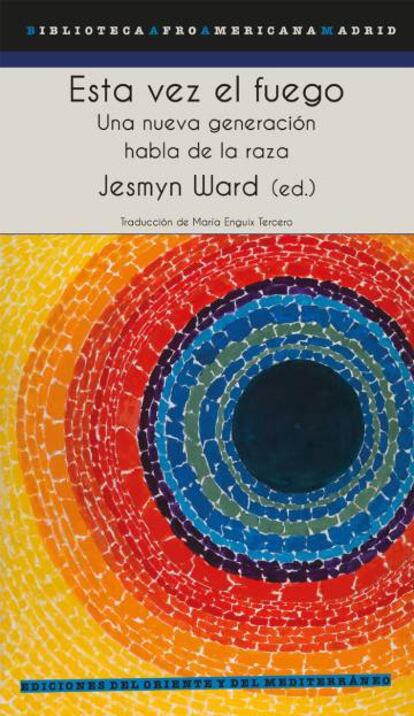

Claudia Rankine (Kingston, Jamaica, 1963) es poetisa, dramaturga y ensayista estadounidense, autora del libro de poesía Ciudadana (Pepitas de Calabaza). Este texto está incluido en Esta vez, el fuego: Una nueva generación habla de la raza, antología editada por Jesmyn Ward que Ediciones del Oriente y del Mediterráneo publica el 22 de junio dentro de su colección BAAM (Biblioteca Afro Americana Madrid), codirigida por Mireia Sentís y José Luis Gallero..