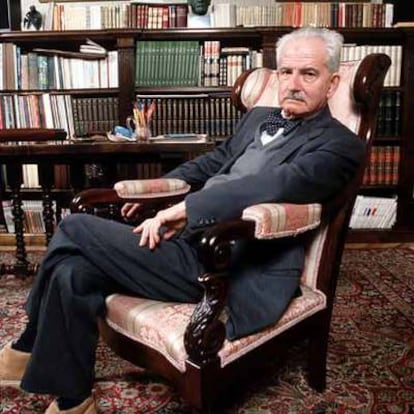

Las múltiples vidas de Julio Caro Baroja

Recuerdo del polígrafo español y vasco con motivo de reeditarse 'Las falsificaciones de la historia'

Si el señor Galdós, en vez de escribir antes de ésta unas treinta novelas, las mejores que se han escrito en España en este siglo, hubiese escrito una novela mediana, otra buena y otra mala, y enseguida se hubiese pasado al Duque de la Torre y después a Cánovas y después a Sagasta o al diablo en persona; si se hubiese hecho político, otra crítica le cantara y entonces vería que escribir él cuatro renglones y pasmarse la prensa entera de admiración y entusiasmo era cosa de un momento (...), pero nadie ha dicho a La desheredada 'ahí te pudras".

Estas líneas de Clarín sobre su colega y amigo anticipan con nitidez lo ocurrido casi un siglo después con la obra de otro de los grandes escritores peninsulares de la centuria que dejamos atrás. Antropólogo, historiador, memorialista, investigador, erudito, autor de biografías ficticias, la curiosidad humana e intelectual de Julio Caro Baroja carecía de límites y mostraba unos conocimientos enciclopédicos que muy pocos compatriotas suyos soñaron siquiera imaginar. A caballo entre un género y otro, desdibujando deliberadamente sus lindes, era ese ejemplar de creador inasible, reacio a todo esquema clasificador. La hondura y diversidad de su vocación interdisciplinaria -en los antípodas de la erudición reiterativa y cansina de muchos de sus colegas académicos- suscitaban el recelo de éstos y un distanciamiento cortés, pero eficaz, que le acompañó de por vida. La libertad y la independencia artística, política y moral eran sus bienes más preciados y aceptó con lucidez e ironía el precio que debía pagar por ellas. Si, con su habitual miopía y sordera, la institución literaria no le premió, él supo acomodarse a su aislamiento con más humor que resignación. Como escribió en EL PAÍS de 18 de agosto de 1978, a los viejos no "pueden mandarnos siquiera a la m... Ya estamos en ella. Y bien dentro".

La curiosidad humana e intelectual de Caro Baroja carecía de límites, y tenía unos conocimientos enciclopédicos que muy pocos compatriotas suyos soñaron siquiera imaginar

Si, con su habitual miopía y sordera, la institución literaria no le premió, él supo acomodarse a su aislamiento con más humor que resignación

En el brete de elegir entre alguna de sus obras tan suculentas, me resolveré a hacerlo con su estudio de 'Las falsificaciones de la historia', obra magistral, reeditada recientemente

Caro Baroja se adentra en 'El laberinto vasco' sin anteojeras de ningún orden, atento a esquivar las trampas del credo nacionalista y de su obsesión identitaria

La independencia y la libertad artística, política y moral eran sus bienes más preciados, y aceptó con lucidez e ironía el precio que debía pagar por ellas

Recorrer la vastísima obra de Julio Caro Baroja es enfrentarse al abanico de ofertas de una tentadora lista a la carta. ¿Qué plato escoger entre las especialidades de un auténtico sibarita de oficio? ¿Los trabajos del antropólogo sobre Andalucía, Extremadura y Navarra?

¿Las memorias familiares del clan de Los Baroja? ¿Sus críticas del supuesto carácter nacional, elaboradas a partir del concepto unamuniano de intrahistoria? ¿El análisis del antisemitismo español y de la suerte desdichada de los moriscos? ¿Su desmitificación certera del nacionalismo identitario? ¿Los estudios acerca de las estructuras tribales del ex Sáhara español y del ámbito rifeño de Gomera, adonde fue de la mano de Tomás García Figueras, el mejor estudioso de nuestro antiguo Protectorado en Marruecos? ¿O bien sus dardos bien dirigidos a la modernidad suicida que destruye el hábitat natural y lo sustituye por una mineralización "a troche y moche"? ¿O sus reflexiones premonitorias tocantes al efecto demoledor de la ubicuidad de los medios audiovisuales? El lector se pierde en el océano de una obra escrita, diríase, en el curso de múltiples vidas. En el brete de escoger entre manjares tan suculentos, me resolveré a hacerlo con su estudio magistral de Las falsificaciones de la historia, reeditado recientemente por el Círculo de Lectores.

"Los grandes intereses son siempre causa de grandes falsificaciones", dice nuestro autor, y mezclan de ordinario, añade, una fe ardiente por parte de sus artífices con un amor sin tacha a la tierra nativa y una "erudición extensa, pero no crítica". El disparatario que analiza provoca hoy risa, mas suscitaba antaño adhesiones entusiastas y alentaba una proliferación de glosas líricas en sintonía con el romanticismo. Espiguemos algunos ejemplos de ello: Nabucodonosor, rey de España, obra del padre Argaiz; Crónica de don Servando, supuesto confesor de don Rodrigo, el último rey godo; Id, de don Pelayo, "obispo de Oviedo"; falso diploma de Ramiro I sobre la inexistente batalla de Clavijo, ganada por Santiago Apóstol... Para Antonio de Viterbo -contemporáneo de los Reyes Católicos, a quienes dedicó su vasta obra, presunta traducción de Beroso, autor caldeo del siglo IV antes de Cristo-. Noé, Jafet y Túbal establecieron la monarquía en España e introdujeron en nuestras tierras las letras, la poesía y la filosofía moral 143 años después del diluvio y 730 antes de la fundación de Troya. Décadas después, de acuerdo con Florián de Ocampo (1495-1558), Túbal penetró por Andalucía, atravesó Portugal y fundó Tafalla, en donde recibió la visita de su abuelo Noé y falleció 195 años después de su venida. En cuanto a Esteban de Garigay (1523-1590), a quien Caro Baroja consagró una obra en la que la sabiduría se entrevera con el humor, fue el precursor del vasquismo romántico de Garay de Mongeave: Túbal, oriundo de Armenia, ¡hablaba euskera y fundó su reino entre Tudela y Tafalla! A fray Alonso Maldonado, su prurito científico le lleva a concluir que desde el Fiat lux divino hasta el 8 de abril de 1605, fecha de nacimiento de Felipe IV, transcurrieron 5.559 años "justos y cabales". Conforme a Lupián de Zapata, ¡los primeros reyes de España habían sido nada menos que Adán y Eva, de quienes descenderían por línea directa los monarcas de la dinastía reinante! Otras imposturas, como la crónica de Turpín en torno a Carlomagno y Roncesvalles, el ciclo épico de Bernardo del Carpio o los famosos plomos del Sacromonte granadino, son más conocidas y han sido objeto de estudio por historiadores de fuste, desde Menéndez Pelayo hasta Francisco Márquez Villanueva. Analista riguroso, pero antropólogo no exento de simpatía por el fondo mítico que escudriña, Caro Baroja desmonta las fantasías en torno a Pelayo, Covadonga y Santiago sin desdecirse de su comprensión cariñosa con quienes creyeron ciegamente en ellas.

Sus distintos acercamientos y calas a la realidad del País Vasco desde un punto de vista antropológico, histórico, cultural, político e ideológico revelan asimismo una extraordinaria capacidad de discernimiento ajena a todo reductivismo y designio manipulador. En su doble condición de español y euskaldún, Julio Caro Baroja se adentra en El laberinto vasco sin anteojeras de ningún orden, atento a esquivar las trampas del credo nacionalista y de su obsesión identitaria. Contrariamente a Arzalluz y los suyos ("Los vascos no nos hemos movido de sitio desde hace treinta mil años"), rechaza, pruebas en mano, la existencia de una identidad estática, frente a la que propugna otra, mutante y dinámica, exenta de todo lastre esencialista y sujeta a ciclos históricos de apertura y retracción. La transformación del vizcaíno, español al cuadrado en cuanto no sospechoso de contaminación judaica -recuérdese su orgullosa prosapia en la obra de Cervantes-, en independentista batasunero es vista a la luz de las guerras carlistas del XIX y la pérdida de sus Fueros. En virtud de esos vuelcos tan frecuentes en individuos y colectivos de creencias firmes y de apego sentimental a lo propio, el carlista de ayer, de boina y tragaderas anchas, es el abertzale de hoy, capaz de comulgar como aquél con toda la ciencia infusa de mitólogos de la especie de Sabino Arana. Como dice Caro Baroja, "el amor al propio lugar de nacimiento, unido al fervor religioso y a veces también a cierto orgullo genealógico, son siempre factores que contribuyen a la creación y luego a la difusión de las falsificaciones".

Leyendas y mitos románticos

Con su anteojo prismático de antropólogo e historiador, el autor de Las brujas y su mundo desmitifica las leyendas y ensoñaciones románticas en cuyas fuentes bebió el padre del nacionalismo vasco. La idea del vascongado puro, sin mezcla ni contaminación algunas, es obviamente una fantasía digna de las reseñadas por el abate Masdeu en su "España fabulosa"; pero quienes la manipulan hoy de forma interesada necesitan convertir a su pueblo, como señala Caro Baroja, en figurante de su "escenografía imaginaria". El nacionalismo esencialista que sólo mira hacia atrás y fomenta el exclusivismo ha conducido y conduce a la guerra y a la autodestrucción. Como el falangista y cruzado católico de 1936 o el serbio "jurásico" enardecido por la retórica de Milosevic, etarras y batasuneros se creen investidos de una misión -la de "la unidad de destino en lo universal"- cuyo cumplimiento es un deber sagrado. La reflexión de Caro Baroja, forjada en el curso de los acontecimientos que condujeron desde la dictadura franquista hasta la transición democrática, constituye un instrumento indispensable para la comprensión de las prisiones identitarias a las que apunta certeramente también Jean Daniel en su lúcido análisis del movimiento sionista, antes y después de la creación del Estado de Israel. El escudo de Arquíloco, de Juan Aranzadi, y el ensayo esclarecedor sobre el tema de Rafael Sánchez Ferlosio, publicado en EL PAÍS hace ya algunos años, trazan un paralelo ponderado entre ambas utopías -nacional una, nacional religiosa la otra- que quienes creemos en un Estado de ciudadanos, en el que los derechos del individuo no pueden ni deben ser avasallados por los de una supuesta o real voluntad colectiva, deberíamos convertir en sujeto obligado de meditación.

Los estudios carobarojianos respecto a los moriscos aragoneses y del reino de Granada -campo explorado luego, entre otros, por Márquez Villanueva y Soledad Carrasco Urgoiti-, así como el dedicado a la sociedad criptojudía en la corte de Felipe IV y los tres volúmenes sobre Los judíos en la España moderna y contemporánea, convergen con la labor desmitificadora emprendida por Américo Castro, Albert Sicroff y Domínguez Ortiz. Obligados a vivir con sigilo y prudencia en razón de la tiranía de la opinión común y la vigilancia del Santo Oficio, los descendientes de quienes "recibieron el bautismo de pie" crearon, como sabemos, unos modos de expresión y formas literarias innovadores y complejos, cuyos distintos niveles interpretativos se dirigían a la vez al discreto lector y al temido y menospreciado vulgo. Dichas estrategias defensivas, desde la ironía de doble filo cervantina hasta el pesimismo cósmico de La Celestina y Guzmán, iluminan los estudios de nuestro autor sobre el "Destino del judío hispánico" y sus tan amenas como bien documentadas calas en los procesos de los que fueron víctimas numerosos cristianos nuevos por meras sospechas de "anomalía" o por las denuncias anónimas de los que se sirvieron sin rebozo los ardientes centinelas de nuestra fe. Junto a la encubierta labor de esos acechadores no estipendiados de vidas ajenas, Caro Baroja analiza también la llevada a cabo por plumas, mercenarias o no, que, como la de Quevedo, azuzaban la jauría inquisitorial con panfletos como Execración de los judíos, a quienes nuestro genial poeta compara con ratas y alimañas y propugna su exterminio. Un repaso a la obra heterogénea y aguijadora de don Julio nos aclara la razón de muchos silencios y enigmas de la historia que pesan aún en nuestro subconsciente y pueden aflorar en épocas de crisis.

"España entera vivía en régimen de delación y sospecha para mantener aquel orden perfecto", escribe Caro Baroja en El señor inquisidor y otras vidas por oficio y, como para ilustrar sus palabras, nos refiere la historia del griego Demetrio Phocas, acusado -como otros paisanos suyos, forzados a renegar de su fe por los otomanos antes de que hallaran refugio en los dominios de Su Majestad Católica- de prácticas mahometanas y de espionaje a favor de los turcos. El capítulo que le dedica podría haber sido materia de un cuento estupendo, género que, como veremos luego, fue cultivado también con maestría e ingenio por nuestro escritor: el delator anónimo sostenía que Demetrio "rezaba en griego al modo turquesco" y practicaba las abluciones rituales de su secta, lo que le acarreó el auto de prisión y un largo proceso cuyos vericuetos desembocaban en la constatación de un error. "La triste verdad", dice el autor de Las brujas y su mundo, "era que el antiguo "chauz" padecía de una fístula anal o de un mal semejante que le obligaba a llevar a cabo con frecuencia ciertos lavatorios que, a lo que parece, no eran de lo más comunes en nuestro país en aquella época de higiene limitada". A la aclaración de tan peligroso equívoco, Caro Baroja añade la sorpresa final del nombre del traductor toledano que actuó a lo largo del proceso ante el Santo Tribunal; ¡Dominico Teotocopoli, es decir, el "Greco"! ¿Ficción, historia? La realidad a secas, nos muestra don Julio, oficia a veces de realidad virtual.

Igualmente aguijador es el capítulo del mismo libro sobre el Ícaro hispano: el hombre o "avechucho" que voló en Plasencia. Después de establecer una crónica del suceso, con sus variantes y versiones contradictorias -estrellamiento inmediato del emplumado; vuelo de un cuarto de legua hasta caer conjurado por los testigos de su orgullosa blasfemia de que Dios no podía ni sabría construir un artilugio mejor que el suyo-, Caro Baroja reproduce el testimonio, muy posterior a los hechos, del abate Antonio Ponz. Según él, el Dédalo placentino, acogido a sagrado para huir de la autoridad civil por un delito no especificado, resolvió escapar de su encierro y para ello decidió dos cosas: comer poco para adelgazarse y que todo su alimento fuese de aves, las que mandaba llevar con sus plumas, hasta que juntó gran porción. Pesaba, según el viejo, la carne de las aves peladas y luego sus plumas, y sacaba por cómputo fijo que para sostener dos libras de carne eran necesarias cuatro onzas de plumas; así averiguó el peso de la gallina, perdiz, etcétera, con el respectivo de sus plumas.

Averiguada dicha proporción, sacó por consecuencia que tantas libras o arrobas que él pesaba necesitaban tantas onzas o libras de plumas para mantenerse en el aire, y, juntándolas, las pegó con cierto engrudo a los pies, cabeza, brazos y a todas las demás partes del cuerpo, dejando hechas dos alas para llevarlas en las manos y remar con ellas; así se arrojó este emplumado al viento, y después del trecho referido se precipitó, haciéndose pedazos.

¿Quién puede sostener, después de leer esto, que España no fue la nación pionera en el invento de la aviación?

La afición apasionada de Caro Baroja por el mundo hechiceril -pasión compartida con su admirado Goya- le condujo a examinar, con un rigor no exento de simpatía por los confusos estados de conciencia de brujas y brujos, las creencias mágicas de nuestros ancestros, desde la figura de la hechicera en el mundo greco-latino hasta su controvertido estatus en el Renacimiento. Con una erudición apabullante, capaz de aunar distintos planteamientos cognoscitivos, repasa los ritos de los adoradores del diablo -posesiones demoniacas, aquelarres, pisoteo de las Sagradas Formas, cópula carnal con machos cabríos- en el universo mítico germano, italiano y francés, para demorarse al fin en el ámbito familiar de la brujería vasca. Su doble conocimiento de las leyendas y tradiciones del terruño y de las actas de los procesos inquisitoriales -cada una de las cuales podría ser objeto de un cuento, cuando no de una novela por entregas- le permite adueñarse del tema y del interés del lector con un virtuosismo que señala la presencia entre bastidores de un gran escritor. La afinidad entre sus percepciones ambiguas y las que inspiraron los dibujos y aguafuertes del Gran Sordo no puede ser más explícita: "Nadie que contemple hoy las obras de Goya pensará que corresponden a la misma fría y seca manera de considerar el asunto de hombres como Moratín o Jovellanos, preocupados por desterrar malos hábitos legales, instituciones corrompidas, creencias añejas. En Goya tenemos como un antecesor genial del hombre moderno. Es antropólogo, psiquiatra, psicólogo y sociólogo a la vez. Es, por encima de todo, un humorista terrible, no un temperamento irónico como sus amigos, muy pagados de sí y seguros de que los demás eran los que erraban. Goya se burla y se lamenta de todo: y este lamento arranca, tal vez, de la consideración de sus propias debilidades y achaques". Su coincidencia con la visión de Malraux merecería un estudio aparte.

Santa Eufrosina

Otra faceta creadora carobarojiana que no ha atraído, salvo excepciones honrosas, la atención de la crítica literaria es la de las biografías y relatos imaginarios, como Las veladas de santa Eufrosina, en la que nuestro autor, en plena posesión de sus recursos y procedimientos narrativos, disemina de forma cervantina la autoría de lo escrito entre personajes distintos: el narrador, el erudito y excéntrico Giulio o Griggone; el ilustrador, Giulio Caro; y el prologuista, Julio Caro Baroja. Como con el "primer autor" del Quijote, "los autores que sobre este caso escriben", el manuscrito arábigo de Cide Hamete Benengeli y la intervención del poco fiable traductor morisco, la diversidad de autorías quita a éstas toda autoridad e introduce al lector en el fecundo territorio de la duda. En otra ocasión me extenderé en estos deliciosos relatos, impregnados de humor e ironía, coetáneos de mis dos obras más cervantinas, El sitio de los sitios y Las semanas del jardín.

Vuelvo ahora al comienzo y a las reflexiones de Clarín sobre su tiempo, que podrían aplicarse asimismo al nuestro: "Cada vez se piensa y se lee y se siente menos; se vegeta. Se aplaude lo malo, se intriga y se crean reputaciones absurdas en pocos días, y es inútil trabajar en serio. Nadie ve, nadie oye, nadie entiende nada, y los que pudieran ver, oír y entender se cruzan de brazos".

La desatención a la obra inmensa y aguijadora de Caro Baroja parece justificar el pesimismo del autor de La regenta. Pero me digo, no obstante: ¿no será ello producto de la siempre injusta institución literaria de todas las épocas?