El gran teatro del mundo cumple cien años

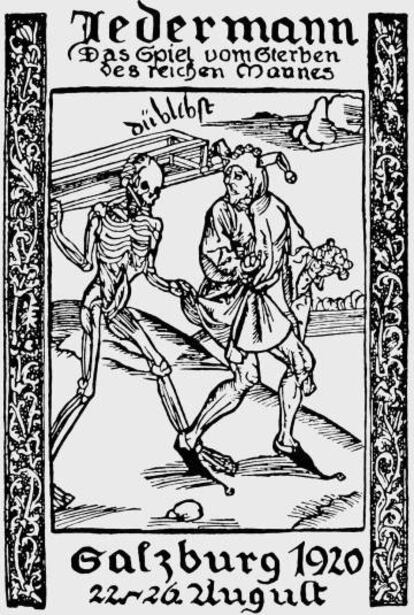

Con una edición demediada por las imposiciones sanitarias derivadas de la pandemia, el Festival de Salzburgo, fiel a sus orígenes, inicia hoy la celebración de su centenario con el sempiterno ‘Jedermann’ en la plaza de la catedral

Un imperio secular que se desmorona y, poco después, un nuevo festival que nace, si bien mirando –paradójicamente– a un pasado lejano. Podrían parecer hechos inconexos, pero no lo son. La Primera Guerra Mundial acabó con lo que quedaba del inmenso poder territorial de los Habsburgo y Viena se vio convertida en 1919 en la capital de una pequeña república. Solo la cultura parecía capaz de devolver a Austria, siquiera de manera simbólica, parte de su perdida grandeza. Con ese espíritu, un director teatral (Max Reinhardt), un escritor (Hugo von Hofmannsthal), un director de orquesta (Franz Schalk) y un escenógrafo (Alfred Roller), con el apoyo decidido y nada desdeñable del compositor más famoso del momento, el alemán Richard Strauss, impulsaron la creación de un festival no en Viena, sino en otra ciudad mucho más pequeña, aunque cargada de resonancias históricas: Salzburgo. Los dos primeros fueron las principales mentes rectoras y Hofmannsthal se autoerigió en su ideólogo oficial, escribiendo varios textos casi a modo de declaraciones programáticas fundacionales.

¿Por qué Salzburgo? Él mismo razona la respuesta en Los Festivales de Salzburgo (1919): “Se encuentra a medio camino entre Suiza y los países eslavos, a medio camino entre la Alemania septentrional y la Italia lombarda; se encuentra en el centro entre sur y norte, entre montaña y llanura, entre lo heroico y lo idílico; se encuentra como construcción entre lo urbano y lo rural, lo ancestral y lo moderno, lo principesco barroco y lo campesino deliciosamente eterno: Mozart es la expresión de todo ello. La Europa central no cuenta con un lugar más hermoso, y es aquí donde tenía que nacer Mozart”. Sin embargo, en su primera edición, en 1920, no sonó música alguna, ni siquiera del hijo más ilustre de Salzburgo, sino que se representó únicamente una obra del propio Hofmannsthal con una puesta en escena de Max Reinhardt concebida para ofrecerse al aire libre, ante la fachada de la catedral: las enormes esculturas de los cuatro evangelistas parecían un elemento más de la representación. Y pocos podían imaginar entonces que aquella obra, Jedermann, que ya se había estrenado nueve años antes en el Circo Schumann de Berlín, se convertiría en la principal seña de identidad del festival.

En Jedermann confluyen las alegorías religiosas de los misterios medievales, la pompa barroca del theatrum mundi y un modernismo literario con claros dejos arcaizantes, todo ello sobre el telón de fondo de la propia arquitectura de la ciudad (han de oírse voces lejanas que llaman a Jedermann desde varios puntos estratégicos) y el paisaje alpino en que se inserta. De nuevo Hofmannsthal: “Un valle montañoso es un teatro natural y, por extraño que parezca, el impulso teatral del pueblo alemán meridional sigue las cadenas montañosas”. O, abundando en la misma idea: “Aquí el paisaje opera de tal forma frente a la arquitectura, esta se ha apoderado tan apasionadamente del paisaje que sería impensable separar los dos elementos”. Por eso la Festspielhaus, el mayor teatro del festival, acabaría también adentrándose en la roca de la Mönchsberg, una de las cinco montañas de Salzburgo, haciendo bueno el dictum de Max Reinhardt: “Toda la ciudad es escenario”. La ciudad –el mundo– como un gran teatro en el que todos somos sus actores. Con el tiempo, Salzburgo acabaría convirtiéndose en verano en la máxima atracción cultural mundial.

La obra llamada originalmente a ocupar el lugar de Jedermann era, sin embargo, El gran teatro del mundo de Salzburgo, también de Hofmannsthal, que no logró terminarla a tiempo. Concebida como una adaptación libre del auto sacramental de Calderón de la Barca, del mismo modo que Jedermann actualizaba una pieza teatral inglesa del siglo XV, al final se representó tan solo en dos festivales (1922 y 1925). Retitulada por Karl Kraus en La antorcha como “el timo del gran teatro del mundo” (“el Barroco nuestro de cada día dánoslo hoy”, escribió líneas más abajo con feroz sorna), el experimento no funcionó y a partir de 1926 Jedermann recuperó el privilegio de empuñar la antorcha inaugural del festival, aunque volvería a perderlo en 1938, cuando el Anschluss condenó al ostracismo a Reinhardt (aún vivo, que se exilió en Estados Unidos) y a Hofmannsthal (fallecido en 1929), ambos de origen judío. Para entonces la música ya había empezado a tener un protagonismo creciente, primero con conciertos y, poco a poco, con óperas: hasta cuatro títulos de Mozart se representaron ya en 1922, en producciones de Alfred Roller importadas de Viena.

La edición de 1933 ha pasado a la historia por el espectacular montaje de la primera parte del Fausto de Goethe dirigido por Max Reinhardt en la Felsenreitschule (la antigua escuela de equitación estival que el arzobispo mandó excavar en la Mönchsberg), con una portentosa escenografía de la “ciudad de Fausto”, que incluía varios escenarios simultáneos, ideada por Clemens Holzmeister. Pero en ese mismo año dirigieron también óperas el judío Bruno Walter (Tristán e Isolda) y el abiertamente filonazi Clemens Krauss (la versión revisada de La Helena egipcia de Strauss), una convivencia que se demostraría imposible a partir de 1938, cuando el régimen de Hitler, consciente de su prestigio, abdujo por completo el festival. El idolatrado Arturo Toscanini, de firmes convicciones políticas, se negó a volver y es significativo que quien tomó su relevo en la producción de –precisamente– Los maestros cantores de Núremberg fuera Wilhelm Furtwängler, otro connivente del régimen nazi. Y, en 1944, Joseph Goebbels ordenó suspender el festival para preparar la “guerra total” y solo la influencia en Berlín de Clemens Krauss logró salvar el ensayo general de lo que hubiera sido el estreno de El amor de Dánae, de Richard Strauss.

Nadie mejor para contar cómo aquellos primeros años transformaron el festival en una cita internacional que un testigo elocuente y de primera mano, Stefan Zweig, que había comprado en 1917 una gran mansión en la Kapuzinerberg (otra de las montañas que ciñen Salzburgo) y que se mudó allí tras el fin de la guerra. Lo cuenta en “Puesta de sol”, uno de los capítulos de El mundo de ayer, delque conviene citar in extenso: “La pequeña ciudad de Salzburgo, con sus cuarenta mil habitantes, que había elegido para vivir por su romántico apartamiento, se había transformado de manera asombrosa: en verano se había convertido en la capital artística no solo de Europa, sino de todo el mundo. En los años más duros de la posguerra, a fin de aliviar las necesidades de los actores y músicos que estaban sin trabajo en verano, Max Reinhardt y Hugo von Hofmannsthal habían representado algunas obras, sobre todo la famosa producción al aire libre de Jedermann en la plaza de la catedral de Salzburgo, que atrajeron en un principio a visitantes de las localidades más cercanos; más tarde se probó a hacer también representaciones de ópera, que funcionaron cada vez mejor. El mundo empezó poco a poco a prestar atención. Los mejores directores, cantantes y actores se mostraban deseosos de venir, contentos con la posibilidad de poder mostrar su arte frente a un público internacional en vez de únicamente ante su reducido público local. De repente, el Festival de Salzburgo se convirtió en una atracción mundial, equivalente a los modernos Juegos Olímpicos del arte, en los que todos los países competían por exhibir sus mejores logros. Nadie quería perderse estas extraordinarias producciones. Reyes y príncipes, millonarios y estrellas de cine estadounidenses, amantes de la música, artistas, poetas y esnobs se daban cita los últimos años en Salzburgo; nunca se había alcanzado en Europa una concentración semejante de perfección actoral y musical como en esta pequeña ciudad de la pequeña y largamente ignorada Austria. Salzburgo floreció. En sus calles se encontraban en verano todas aquellas personas de Europa y América que buscaban en el arte la más alta forma de presentación, vestidos con el traje regional salzburgués –pantalones cortos blancos de lino y chaquetas sin cuello para los hombres, la falda de colores con peto para las mujeres–, el diminuto Salzburgo dominaba de repente la moda mundial. [...] Salzburgo era y siguió siendo durante esta década el lugar de peregrinaje artístico de Europa”.

El idilio, sin embargo, no pudo perdurar: “De repente, en mi propia ciudad, estaba viviendo en el centro de Europa. El destino había vuelto a satisfacer un deseo que ni siquiera osaba imaginar y nuestra casa en la Kapuzinerberg se convirtió en una casa europea. ¿Quién no ha estado en ella como invitado? Nuestro libro de visitas podría atestiguarlo mejor que la mera memoria, pero este libro, junto con la casa y muchas otras cosas, cayeron víctimas de los nacionalsocialistas. ¿Con quién no dejamos de pasar allí horas afectuosas, contemplando desde la terraza el hermoso y apacible paisaje, sin imaginar que, justo enfrente, en la montaña de Berchtesgaden, se encontraba un hombre que habría de destruirlo todo?” Olvidemos al innombrable y repasemos la lista de algunos de aquellos invitados, que corta el aliento: Romain Rolland, Thomas Mann, H. G. Wells, Hugo von Hofmannsthal, Jakob Wassermann, Hendrick Willem van Loon, James Joyce, Emil Ludwig, Franz Werfel, Georg Brandes, Paul Valéry, Jane Adams, Schalom Asch, Arthur Schnitzler, Maurice Ravel, Richard Strauss, Alban Berg, Bruno Walter, Béla Bartók...

Salzburgo había conseguido, pues, un doble objetivo: atraer a los mejores artistas e intelectuales, además de contar con la mejor orquesta residente imaginable (la Filarmónica de Viena) y, de resultas de ello, fidelizar a un público internacional y de altísimo poder adquisitivo, dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para disfrutar de una oferta exclusiva en un enclave natural y arquitectónico excepcional. Pero la ciudad puede despertar también sentimientos contrapuestos, como en Thomas Bernhard, su hijo putativo más díscolo y lenguaraz, que se hizo en gran parte en Salzburgo y que prefería despacharse a gusto sobre los negativos: “Salzburgo es una fachada pérfida, en la que el mundo pinta ininterrumpidamente su falsedad [...]. Mi ciudad de origen es en realidad una enfermedad mortal, con la que sus habitantes nacen o a la que son arrastrados y, si en el momento decisivo no se van, se suicidan súbitamente, directa o indirectamente, antes o después, en esas condiciones espantosas, o perecen directa o indirectamente, lenta y miserablemente, en ese suelo de muerte, arquitectónico-arzobispal-embrutecido-nacionalsocialistacatólico, y en el fondo totalmente enemigo del ser humano”, leemos en El origen.

Tampoco debía de satisfacerle mucho a Bernhard, como a Karl Kraus, el lenguaje abigarrado y culterano del Jedermann de Hofmannsthal o eso que Michael Steinberg ha definido como un ambiguo “cosmopolitismo nacionalista”, de cuño más conservador que transgresor, aunque Bernhard llegó a estrenar en el Festival de Salzburgo hasta cinco obras, con los consiguientes escándalos, cuatro de ellas dirigidas por Claus Peymann, el “gran duque de las Bambalinas” (Bernhard dixit),que no dudó en despachar el festival como “mierda chic”. El desencuentro más grotesco se produjo, sin duda, el de la noche del estreno en 1972 de la primera de ellas, El ignorante y el demente, cuando el teatro, amparándose en la normativa antiincendios, se negó a apagar al final las luces de emergencia del teatro, como era el deseo expreso de autor y director: “Una sociedad que no soporta dos minutos de oscuridad que se las arregle sin mi obra”, escribió Bernhard en un telegrama, y se cancelaron el resto de representaciones. Y cuando dos años después se estrenó La fuerza de la costumbre, era imposible no pensar que ese mantra constantemente repetido por Caribaldi (encarnado por el inmortal Bernhard Minetti), “Mañana Augsburgo”, no era más que una referencia apenas solapada a la casi homófona Salzburgo, “ese agujero maloliente y abominable, esa cloaca a orillas del Lech” (léase Salzach). Y en Los famosos, rechazada por el festival, con marionetas de Alexander Moissi (el protagonista del primer Jedermann) y Max Reinhardt en su dramatis personae, el Bajo sentencia: “Entre Salzburgo y Bayreuth se destruye todo lenta pero seguramente”.

Una de aquellas luces de emergencia que quedaron encendidas en 1972 es uno de los cientos de objetos que pueden verse en la extraordinaria, inteligente y ambiciosísima exposición que cuenta estos primeros cien años de historia del festival, inaugurada el pasado domingo en el Museo de Salzburgo y comisariada con auténtico talento por Martin Hochleitner y Margarethe Lasinger. Es difícil contar mejor o con mayor ambición artística o intelectual lo que aquí ha sucedido en el último siglo, desde aquellos orígenes indisociables del desgarro causado por la guerra hasta la apacible etapa actual, pasando por las décadas gobernadas con batuta de hierro por Herbert von Karajan (salzburgués de nacimiento, que hizo y deshizo aquí a voluntad y a la mayor gloria de su ego) o la posterior etapa modernizadora de Gerard Mortier, otro gran amante del escándalo, como Thomas Bernhard, y un maestro en rentabilizar éxitos ajenos como logros propios, eludiendo toda responsabilidad en los fiascos de sus patrocinados. La historia del teatro y de la música en el siglo XX tienen un capítulo insoslayable en esta ciudad, espejo histórico de cuanto de relevante ha sucedido, tanto interpretativa como creativamente, desde el final de la Gran Guerra, casi a la manera –en positivo– de esa frase que acuñó Karl Kraus para el conjunto de Austria: “Una estación experimental del hundimiento del mundo”. O de los versos de un poema anterior de Friedrich Hebbel: “Austria es un mundo pequeño / en el que el grande lleva a cabo su ensayo”.

En los últimos cien años se han probado aquí muchas cosas, también en el ámbito de la política artística y en el de la sevicia de los políticos cuando se entrometen en el arte. La hegemonía cultural desata en algunos las más bajas pasiones. Dan fe de los logros artísticos del festival centenares de grabaciones audiovisuales y, en consecuencia, a Salzburgo le han ido surgiendo numerosos imitadores, como el Festival de Edimburgo y tantos otros, pero ninguna ciudad ha podido presumir, accidentes aparte, de una esencia que Hugo von Hofmannsthal supo percibir de inmediato al referirse a Salzburgo en 1919 –con una de sus afortunadas metáforas– como el “corazón del corazón de Europa”.

Festival de Salzburgo. Del 1 al 30 de agosto. Pueden verse numerosos conciertos y óperas en directo en www.arte.tv.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma