Señoras del desierto

Gertrude Bell, Freya Stark o Mary Montagu abrieron los caminos de Oriente a políticos, artistas y arqueólogos. Tuvieron un papel relevante en la definición de fronteras del actual Irak y en el descubrimiento de su cultura. Un libro revela su papel de auténticas Lawrence de Arabia.

En una ocasión, Fahad Bey, jeque de la tribu de los anazeh, invitó a su tienda beduina a la famosa viajera y diplomática inglesa Gertrude Bell. Mientras los dos, sentados en el suelo sobre unas alfombras, charlaban animadamente en árabe, su anfitrión le preguntó: "Dígame la verdad. ¿Por qué vienen tantos viajeros al desierto? ¿Es por dinero o por trabajo?". La dama le respondió que no había otro motivo que la curiosidad. El anciano Fahad Bey no podía creer que hubiera ingleses capaces de abandonar el confort de sus mansiones para jugarse la vida en una geografía tan desolada y extrema. Gertrude, al comprobar que su anfitrión no se quedaba satisfecho con su respuesta, añadió: "Es que a los ingleses no nos gusta mucho quedarnos en casa; nos encanta ver mundo".

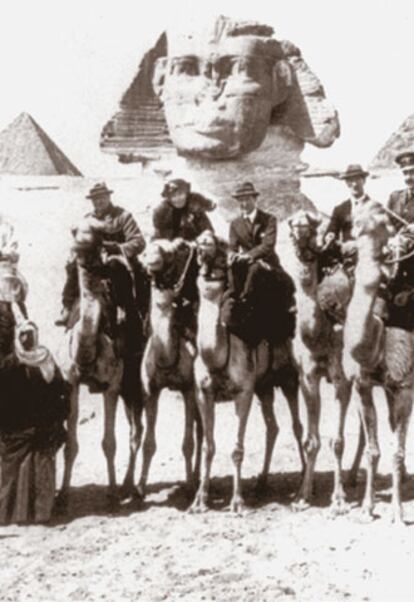

En aquel año de 1914, Gertrude Bell ya era una exploradora conocida y respetada en todo el Oriente Próximo. Aún faltaban cuatro años para que se convirtiera en la mujer más poderosa del Imperio Británico, una moderna Condoleezza Rice -la actual secretaria de Estado de EE UU- que se movía a sus anchas entre los personajes más influyentes de la política internacional, ya fueran diplomáticos, reyes o presidentes de Gobierno. En la Conferencia de El Cairo en 1921, donde Winston Churchill reunió a los mayores expertos en Oriente Próximo de todo el Imperio Británico para decidir el futuro de Mesopotamia, Cisjordania y Palestina, Gertrude Bell fue la única mujer entre los 40 altos funcionarios invitados a la cumbre.

Gertrude tenía entonces 53 años, hablaba con fluidez el árabe, el turco y el persa, y era considerada una de las mejores especialistas en la compleja política de aquella zona del mundo. Nadie como ella había conseguido reunir tanta información sobre la geografía y las tribus de Mesopotamia desde su primer viaje a Siria en 1899, cuando, en compañía de un guía local y dos cocineros, se aventuró a lomos de mula por las abruptas montañas del Yébel Druso burlando a las autoridades turcas. En el transcurso de sus largas y temerarias expediciones en solitario, que también la llevaron a adentrarse en los desiertos de Arabia Central, tuvo ocasión de conocer a los jeques de las tribus más importantes, que la invitaban a cenar en sus tiendas negras de pelo de cabra y la trataban como a un "hombre honorario". Su larga relación y profundo conocimiento de los países árabes culminó en 1917 con su nombramiento de secretaria para Oriente, el puesto clave del Servicio de Inteligencia británico.

Tras la I Guerra Mundial, la señorita Bell ayudaría a trazar las fronteras del actual Irak asegurándose de incluir dentro de sus límites la provincia turca de Mosul, donde se localizaban las mayores reservas de petróleo. Gertrude (la "reina sin corona de Mesopotamia") apoyó los planes de T. E. Lawrence para colocar al emir Faisal -hijo del jerife de La Meca- en el trono del país. La elegante y frágil dama inglesa, vestida siempre a la moda de París, y Lawrence, el apuesto príncipe del desierto envuelto en vaporosas túnicas blancas, formarían una extraña y compenetrada pareja; ella le transmitió todos sus conocimientos y el amor que sentía por Irak, un país que se convirtió en su verdadero hogar: "(...) es sorprendente hasta qué punto el Oriente se ha apoderado de mí de forma que no sé qué soy yo y qué no soy (...) soy más ciudadana de Bagdad que muchos nativos de Bagdad, y presumo que ninguno de ellos se preocupa más, o siquiera la mitad que yo, por la belleza del río o los palmerales, ni se aferra más a los derechos de ciudadanía que yo he adquirido", escribiría en una carta a su padre.

Gertrude Bell, nacida en el seno de una rica familia de la alta burguesía británica, consiguió, tras graduarse en Oxford, viajar sola por las regiones más peligrosas de Arabia Central, dedicarse a la arqueología, explorar tierras desconocidas por encargo de la Royal Geographical Society, y todo ello sin dejar de ser una coqueta dama británica que sentía auténtica debilidad por la ropa cara. Ya en su primera expedición al desierto sirio en 1909, su fiel criado armenio Fattuh necesitó varias mulas para cargar su voluminoso equipaje, que incluía un completo y elegante mobiliario de campaña -cama plegable, mesa y sillas de tijera-, bañera de lona, alfombras, batería de cocina y mantelería de lino. Miss Bell nunca renunció a su vajilla de porcelana, cubertería de plata y fina cristalería, y recibía a los jeques en su tienda de campaña vestida con la misma elegancia y pulcritud que si se encontrara en el salón de su casa londinense.

Aunque la historia y más tarde la película Lawrence de Arabia, del director David Lean, consagraron al tímido capitán inglés y arqueólogo T. E. Lawrence como un héroe romántico, su éxito en la rebelión árabe contra los turcos se debe en buena parte a la minuciosa información obtenida por Gertrude Bell en sus expediciones sobre las tribus de la región del Hiyaz y el gran desierto del Nefud. Gertrude Bell, viajera y diplomática, tuvo más autoridad en Oriente Próximo que su excéntrico amigo y aliado. A ella nunca le interesó la fama, y cuando el rey Faisal ya no la necesitaba como consejera política, regresó a su gran pasión de juventud: la arqueología.

El mejor regalo que le pudo ofrecer el emir Faisal el día que cumplió 54 años fue nombrarla directora del Patrimonio Histórico y de la Biblioteca de Salam en Bagdad. Dispuesta a recuperar el glorioso pasado de Irak, Gertrude logró reunir una colección de más de 3.000 objetos procedentes de las excavaciones de antiguas ciudades sumerias como Ur, una colección que más tarde formaría parte del Museo de Irak, saqueado durante la invasión estadounidense el 8 de abril de 2003.

Dos años después de que Gertrude Bell se suicidara en su casa de Bagdad con una sobredosis de somníferos, otra infatigable exploradora y escritora de viajes desembarcaba en Beirut atraída por la magia de Oriente. Se trataba de Freya Stark, que a sus 43 años se disponía a perfeccionar su árabe y realizar una peligrosa travesía por la Montaña de los Drusos, en el sur de Siria. Al poco tiempo de instalarse en la aldea de Brummana, Freya Stark escribió: "Oriente me está absorbiendo. No sé exactamente lo que es; no es su belleza, ni su poesía, ni ninguna de las cosas habituales (...) y sin embargo siento el deseo de pasar aquí muchos años". Su primer viaje, en 1927, la haría mundialmente conocida al ser detenida tras romper el cordón militar de los franceses que rodeaba a los rebeldes drusos.

A diferencia de la aristocrática Gertrude Bell, Freya viajaba ligera de equipaje, sin cartas de recomendación, sin amigos influyentes en las embajadas y con muy poco dinero. La primera vez que llegó a Bagdad, dispuesta a organizar un viaje por el desierto y explorar las fortalezas levantadas en el siglo XI por la misteriosa secta de los Asesinos, que aterrorizó Oriente con sus terribles crímenes, se alojó en unas modestas habitaciones de un céntrico barrio de la capital iraquí. Pronto descubriría que se había instalado en el barrio de las prostitutas, un detalle que le recordó con reprobación una estirada dama británica en una fiesta a la que fue invitada: "Con su escandalosa forma de vida, señorita Stark, está usted rebajando el prestigio de las mujeres británicas".

Gertrude y Freya, aunque contemporáneas, nunca llegaron a conocerse. Ambas tenían muchas cosas en común, fueron grandes viajeras y profundas conocedoras de Oriente Próximo, donde vivieron buena parte de su vida; eran espíritus solitarios y nómadas que amaban la arqueología. Las dos eran mujeres extravagantes -Freya se paseaba en Londres con un exótico lagarto azul del Yemen- y muy presumidas. En política, su amplio conocimiento del mundo árabe les permitió entrar en un universo exclusivo de hombres; si Gertrude fue la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria para asuntos orientales del Alto Comisionado Británico en El Cairo, Freya, durante la II Guerra Mundial, fue espía y organizó una red de inteligencia para evitar que los árabes apoyaran a Hitler. En febrero de 1940, Freya Stark, acompañada por un sirviente sirio, un conductor somalí, dos ayudantes y un cocinero yemení, partió desde el puerto de Adén para llevar a cabo su misión secreta en la ciudad de Sanaa, la actual capital del Yemen. En su equipaje llevaba un proyector y, escondidas entre la ropa, tres películas sobre la vida inglesa y el poderío militar británico. Cuando Freya entró en Sanaa, entonces una impresionante ciudad medieval gobernada por un poderoso imán, comenzó una aventura de dos meses que ya forma parte de su leyenda. En un rapto de audacia, se dedicó a organizar sesiones de cine para las esposas, las hijas y las princesas del harén, y en un perfecto árabe les explicaba las bondades de la vida en la campiña inglesa. Finalmente, el imán del Yemen tuvo acceso a las películas, que debieron impresionarle lo suficiente como para decidir que su país se mantuviera neutral durante la II Guerra Mundial.

Freya Stark fue una de las mujeres más singulares del siglo XX. Hablaba nueve idiomas -entre ellos el árabe, y se defendía en turco, persa y kurdo-, viajó sola por todo el Oriente Próximo, desde Persia (Irán) hasta Yemen, y descubrió ciudades perdidas en el sur de Arabia siguiendo la antigua ruta comercial del incienso. Escribió una treintena de magníficos libros de viajes y llegó a vivir 100 años. Su insaciable curiosidad la llevó con más de 80 años a recorrer el Lejano Oriente y a viajar a lomos de mula por las montañas del Himalaya atravesando pasos a más de 5.000 metros de altitud.

Nadie como Freya Stark retrató aquellas magníficas ruinas enterradas en la arena, de ciudades de arcilla ancladas en el tiempo, caravanas, harenes y nobles beduinos. Hoy, ese mundo ya no existe, pero nos quedan sus libros, fotografías y cartas, que desvelan su auténtica pasión por la vida y los viajes: "Quería espacio, distancia, historia y peligro, y me interesaba el mundo vivo".

Al igual que Gertrude Bell o Freya Stark, otras audaces damas británicas, en el pasado, abandonaron la fría y húmeda Inglaterra atraídas por la cultura árabe y los ardientes desiertos de arena. La lectura de Las mil y una noches despertó en ellas la fascinación por un mundo de harenes, odaliscas, eunucos, caravanas y nómadas beduinos. En aquel tiempo, viajar más allá de El Cairo o Estambul era una peligrosa aventura de la que muy pocos regresaban con vida. El pillaje, los despóticos pachás, las epidemias de peste y cólera, las largas travesías por el desierto bajo un sol implacable, la falta de agua y las tormentas de arena echaban para atrás a los viajeros más curtidos. Pero el misterioso Oriente no fue un escenario exclusivo de grandes exploradores como el catalán Ali Bey, el extravagante y polifacético Richard Burton o el jesuita aventurero William Palgrave, que disfrazados con ropas árabes entraron en las ciudades prohibidas de La Meca y Medina. Hubo un buen número de intrépidas aristócratas que dejaron su huella en las movedizas arenas del desierto y vivieron largas temporadas en ciudades como Estambul, Damasco o El Cairo, donde aún se las recuerda.

Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en Constantinopla, fue la primera occidental en acceder al interior de los harenes otomanos. Ocurría en 1716, y la dama describió aquel mundo "nuevo y sensual" en unas cartas que tras su publicación tuvieron una gran influencia en los pintores orientalistas. El francés Ingres nunca viajó a Oriente ni pisó un harén, pero se inspiraría en las descripciones del hamman de lady Montagu para crear las voluptuosas odaliscas de su cuadro más célebre, El baño turco. La extraña lady Hester Stanhope, sobrina del primer ministro británico William Pitt, se convirtió en un personaje legendario al ser la primera europea en entrar en la ciudad romana de Palmira, en el desierto sirio, al frente de una impresionante caravana de cincuenta camellos y un ejército de beduinos. En 1817 y tras una vida de extraordinarias aventuras, lady Hester decidió vivir como un eremita en un antiguo convento de las montañas del Líbano. Poco tiempo después, la hermosa lady Jane Digby, tras una intensa vida amorosa en Europa, llegaba a Damasco y sucumbía a los encantos de un noble jefe beduino de la tribu de los mezrab. Su matrimonio con Abdul Medjuel escandalizó a la puritana sociedad victoriana, aunque ella encontró en este nómada árabe el verdadero amor de su vida.

Estas británicas extravagantes y algo atolondradas se adaptaron sin dificultad a la dura vida nómada, a la falta de intimidad, a dormir en las tiendas beduinas, a montar en camello y a sobrevivir en una naturaleza extrema. Nunca echaron de menos los lujos de la civilización, y disfrutaron de la compañía de los nobles y hospitalarios beduinos, a los que consideraban "los auténticos aristócratas del desierto". El viaje a Oriente cambiaría para siempre sus vidas, tal como reconocía Gertrude Bell en su diario: "No creo que nadie que haya viajado por aquí vuelva a ser el mismo. Para bien o para mal, esto te imprime un sello muy especial a pesar de la desolación y el enorme vacío ".

El libro de Cristina Morató 'Las damas de Oriente. Grandes viajeras por los países árabes' está editado por Plaza & Janés.