Descolgar a Picasso

Lo obsceno está cuando dejamos que la hoguera de la cultura deje de quemarnos las manos

Habrá que descolgar a Picasso de todos los museos, quemar sus cuadros en la hoguera. Por maltratador, por ser un maldito depredador, un barba azul despiadado. Por pintar a las mujeres con caras rotas, y empujarlas luego, en vida, hacia el abismo, como si fueran cáscaras, nueces que ya no sirven. Por gustarle los burdeles, y hacerse de oro con ellas, sus señoritas de Aviñón, que en realidad no eran damas provenzales que los franchutes se imaginaron, sino prostitutas de un barrio bajuno de la Barcelona de entonces, ellas estaban en la calle Avinyó, dónde abundaban los burdeles.

Y lo mismo habrá que hacer con Neruda. Dejar de leerlo, por esa infame violación que ha cometido. Los versos más tristes, sin duda, pero ningún villancico de amor desde luego. Y lo mismo con Rimbaud, por ser un inmundo traficante de armas, o Caravaggio por ser un asesino en serie, sin piedad, un perverso abisal. Del francés Céline, mejor ni hablar, sobre todo dejar de leer, por antisemita, por fascista, por coleccionista de bailarinas. Y Lucian Freud, pues más perverso todavía, siempre chuleando, saltando de pájaro en pájaro, como si las hembras fueran solo eso, flores donde anidar, el tiempo breve de una primavera.

Podríamos seguir la lista. No tendría fin. Céline, por muy burda que haya sido su vida, no deja de ser, sin embargo, uno de los más grandes magos de la lengua, gracias a ese Viaje al fin de la noche, y todos los libros que seguirán. Basta con leer una primera frase suya para saber dónde se ha metido uno: en pura literatura, nitroglicerina a lo grande. Aquí no hay regreso. El arte es lo que hace, te tumba, es más fuerte que el tanino, se te retuerce como un alacrán en la retina. Norte, Rigodón, y ahora esos manuscritos suyos salvados de la hoguera, Guerra, Londres, que nos llegan goteando desde la editorial Gallimard. El hombre era un cabrón, un renacuajo, pero basta una palabra suya para entender que ahí todo chorrea piedad, compasión.

Cada una de sus frases vibra mejor que un clavecín. Evitan que la muerte avance más rápido, que la realidad sea solo eso, mera, pobre. Te pones a mirar, a leer, a escuchar, y lo haces al milímetro, para no perderte ni una pizca. Allí están ellos, los artistas, con sus cuevas de Altamira en la garganta, dando sin piedad brochazos, despiadados, como si fueran riñas a garrotazos. El arte no tiene nada que ver con el buenismo. No sabe de peluches ni de limosnas. Te pone los pelos de punta. Se te clava en la mirada, nunca te deja ileso, cornea. Michel Leiris lo escribía a su manera: es cuestión de tauromaquia. El bailarín lo sabe al entrar en el ruedo, el toro lo pillará, sin embargo, sigue bailando, espetando las banderillas, volteando.

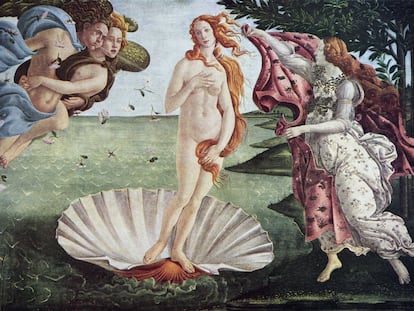

Y para seguir con el francés, hagamos como él, que también amaba la luz ensordecida de nuestras costas. Vayamos a los museos, atravesemos esas salas. Vayamos a ver los sorollas que se comen la luz a brochazos. Allí, por esos pasillos, nos podemos inventar un nido, es decir, darle más sentido a nuestras vidas. El francés escribió un breve ensayo donde comparaba los museos con los lupanares. Hoy lo lapidaríamos por blasfemo, sin más, por descorchar semejante disparate. Pero, imagina, adéntrate en esas salas del Prado donde los traseros abundan, y los pechos florecen.

Pasas delante de una obra maestra, una mujer se asoma, ella también toda carne, atraviesa la sala, te deja parpadeando. Por un lado, las mujeres reposando en los lienzos, con sus mechones quietos, con sus pechos que esperan, que nos invitan. Del otro lado, delante, todas las otras, con su lírica, mucho más en vida, todas ellas con sus cuerpos envueltos, con sus gestos, con sus idas y venidas, con ese andar como si nada, como si todo. Imposible no rendirse. Corre a los museos. No dejes de ir. Porque ahí todo puede ocurrir, incluso el milagro, el evangelio. No importa si te dicen prohibido mirar, que los cuerpos musculosos de Michelangelo ya no se pueden tuitear, que las ninfas de Nabokov no son para mayores de edad.

Lo obsceno no está en las salvajadas de Pierre Guyotat, o en los cuerpos carnosos, al rojo vivo, de Jenny Saville, ni en los tortazos cubistas de Pablo. Shakespeare lo ha dicho a su manera, en grande, en su inmenso soneto, el sesenta y seis, cuando escribía que estaba cansado de un mundo dónde lo necio, lo miserable, imperan y, hoy, le toca el turno al del mechón rubio, o al que se abanica toda la tarde en la pantalla del televisor. Lo obsceno, lo violento, está en todo lo que dejamos de hacer, todo lo que dejamos de ser. Cuando bajamos las manos, cuando nos damos por vencidos. Lo obsceno está cuando dejamos que la hoguera de la cultura deje de quemarnos las manos, de arder.

Babelia

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.