Fernando Vallejo, el destructor

Colombia acapara la ira del autor, una sociedad que según él es indolente, corrupta, violenta y chapucera, y merece desaparecer

La voz del escritor colombiano Fernando Vallejo es inconfundible; recuerda a la de Léon Bloy, igualmente conocido en su tiempo por sus feroces ataques personales y su ira, asumida por ambos autores como expresión de una verdad impostergable. Ambos se incorporan a la literatura de forma intempestiva con obras (El desesperado, La virgen de los sicarios) que pueden considerarse como declaraciones de guerra. Sus ciegos ataques contra las falsedades del mundo y su violencia verbal los conduce a posiciones que resultan de una incomodidad extrema para los lectores, que no por ello dejan de sustraerse a su fascinación y al brillo que ejerce la intensidad de sus convicciones. Ninguno de los dos encaja en ninguna escuela literaria.

Los dos luchan desesperadamente por hacerse con un espacio propio (y hacerlo a la sombra de Gabriel García Márquez y del realismo mágico no ha sido fácil para Vallejo: tuvo que irse al otro extremo del abanico narrativo). A Bloy, en todo caso, le fue muy mal. Vallejo, en las antípodas del catolicismo del escritor francés, es distinto y ha conseguido miles de lectores y premios, así como el reconocimiento académico, a partir de la denostación permanente. Se diría que su objetivo es la deconstrucción del ser humano: este no merece seguir vivo en la inmensa mayoría de los casos, las mujeres son unas putas por naturaleza y solo él tiene la verdad con su amor a los perros por encima de cualquier consideración.

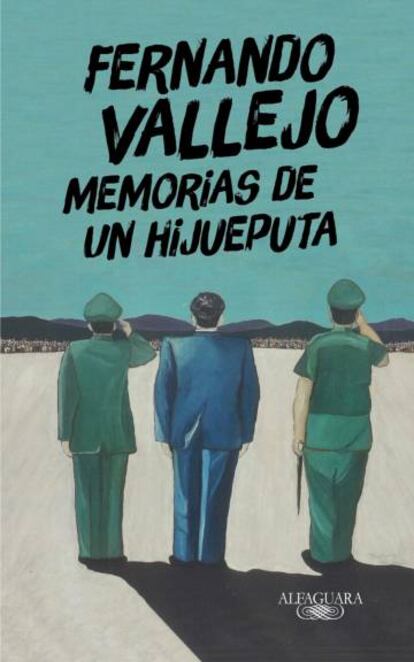

En este contexto, cualquier razonamiento que se oponga es un desatino y no voy a caer en él. En Memorias de un hijueputa (desdichada palabra por la que siente una atracción infantil, como el niño que se complace en decir una procacidad para llamar la atención de la madre) el centro de su ira es Colombia, una sociedad, según él, indolente, corrupta, violenta y chapucera que merece desaparecer. Y plantea una situación imaginaria que le sirve para hincar el diente de nuevo a su presa habitual. Sueña con qué haría si fuera el gobernante, supremo hacedor, de Colombia. Es una idea con la que, como lectores, nos podemos identificar.

Pero Vallejo en este libro deja por escrito lo que haría: suprimiría cualquier viso de democracia (porque iguala lo desigual) y, como “único ciudadano decente”, procedería al exterminio de todo aquello que encarna para el narrador la ruina del país. El cadalso no deja de funcionar en la mente del escritor. La corrupción y el catolicismo son sus bestias negras y el principal objetivo de su maquinaria verbal: los últimos presidentes de la nación colombiana —de ningún modo para Vallejo labraron la paz de la nación, sino que cedieron al chantaje de las FARC— y el papa Wojtyla, quien ya desencadenó su panfleto La puta de Babilonia hace unos años.

El ajuste de cuentas es brutal; el narrador es como un derviche que gira y gira en torno a su monólogo desquiciado donde nada queda en pie. Es fácil pensar este libro como el reverso de El otoño del patriarca y como si la sombra de Gabito no dejara de acosarle. Y es una lástima comprobar el atrincheramiento mental de un escritor brillante, un auto/biógrafo original (el único capaz de sostener creativamente la hagiografía), pero tan desatado que no deja nada en pie, cenizas de nada en el alma de nadie.