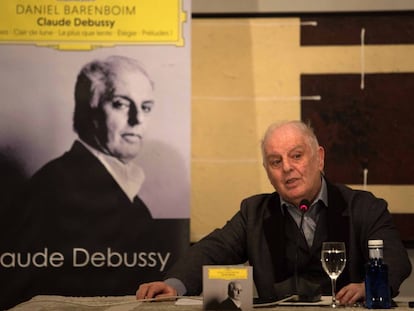

Penúltimo e irresistible ‘Tristán e Isolda’ de Daniel Barenboim

Triunfo incontestable del argentino en la nueva producción de la ópera de Wagner en la Staatsoper de Berlín, con división de opiniones para la muy irregular dirección escénica de Dmitri Tcherniakov

Toda la historia de la ópera converge en Tristán e Isolda: la anterior apunta decididamente hacia ella y la posterior brota irremediablemente de ella. No se arredra Daniel Barenboim ante su grandeza ni ante la leyenda negra que la acompaña. El tenor que la estrenó, Ludwig Schnorr –junto a su propia mujer, Malvina, en el papel de la princesa irlandesa–, murió misteriosamente seis semanas después, a poco de cumplir 29 años. Dos grandes directores de la ópera, Felix Mottl y Joseph Keilberth, sufrieron sendos infartos mortales en plena representación, en ambos casos en Múnich, la ciudad del estreno en 1865. Y hay testimonios de espectadores que, en los primeros años, habían de ser evacuados de la sala tras sufrir desmayos o vómitos. “Ya no es ni siquiera música”, le confesó un día un anonadado Bruno Walter a Thomas Mann después de haberla dirigido. Es mucho más que eso: un Tristán e Isolda vivido con intensidad remueve y trastoca las entrañas.

Mottl fue quien la estrenaría en Bayreuth en 1886, con dirección escénica de Cosima Wagner. Cayó desplomado sobre el podio de la Bayerische Staatsoper el 21 de junio de 1911, justo el día en que dirigía la ópera por centésima vez, pero Barenboim ha debido de superar ya con creces esa cifra. Sus caminos se cruzaron por primera vez en 1980 aquí, en Berlín, en la Deutsche Oper, con una producción de Götz Friedrich, un año antes de que el argentino debutara en Bayreuth con la siempre recordada puesta en escena de Jean-Pierre Ponnelle. Luego llegaría, también en la Verde Colina, la de Heiner Müller, que sustituía tras su renuncia a otro francés, Patrice Chéreau, con quien Barenboim acabaría haciéndola, muchos años después, en el Teatro alla Scala de Milán.

Su debut en la Metropolitan Opera de Nueva York en 2008 sería también, cómo no, con Tristan e Isolda, con una reposición del montaje de Dieter Dorn, y en su Staatsoper de Berlín ha estrenado dos nuevas producciones de Harry Kupfer (la que llevó al Teatro Real de Madrid en 2000) y la justamente olvidada de Stefan Bachmann. La ha hecho también en versión de concierto, en todo o en parte, con la Sinfónica de Chicago y la Staatskapelle de Berlín y a nadie puede extrañar que Barenboim haya afirmado en más de una ocasión que ninguna otra obra le ha influido tanto como este drama musical wagneriano, que ha logrado colarse por igual en el modernismo poético de The Waste Land de T. S. Eliot, en el cine surrealista de Luis Buñuel (La edad de oro y Un perro andaluz) o en las visiones apocalípticas de Lars von Trier (Melancholia). También parece difícil que otro director logre nunca dejar con él una huella tan duradera y tan profunda como la que ha ido forjando Barenboim durante los últimos cuarenta años.

La decisión de confiar una nueva aproximación escénica a Dmitri Tcherniakov no estaba exenta de riesgos. El ruso es capaz de lo mejor (La leyenda de la ciudad invisible de Kitej, de Rimski-Kórsakov) y de lo peor (los atroces Macbeth y Don Giovanni perpetrados en el Teatro Real en la era Mortier), con casi todas las posibles gradaciones intermedias. Barenboim sabe cómo se las gasta, pues ambos han colaborado tanto en el repertorio ruso (La novia del zar, El jugador y Borís Godunov) como en nada menos que en Parsifal, cuando la Staatsoper estaba aún exiliada en 2015 en el Teatro Schiller durante la larga remodelación de su centenaria sede en la avenida Unten den Linden. Tcherniakov ambienta el primer acto de Tristán e Isolda no en un submarino, como hizo en su producción de 2005 para el Teatro Mariinski, sino en lo que parece ser el amplio salón de reuniones de un barco de lujo: el mar y la cubierta se adivinan únicamente en las pantallas de un circuito cerrado de televisión.

El segundo nos lleva al característico espacio cerrado del agorafóbico director ruso, una sala con ocho sillones desperdigados aquí y allá: los árboles del papel pintado que cubre las paredes y los serigrafiados en los cristales esmerilados de la puerta corredera es todo lo que queda de la naturaleza que prescribe el libreto de Wagner; la noche tampoco es nunca tal y Brangania lanza sus advertencias, invisible, tras la puerta que ella misma entreabre. El tercer acto presenta el sobrio aposento de Tristán en Kareol, con el inevitable sofá (casi un lugar común en las escenografías de Tcherniakov), en el que yace tumbado inicialmente el protagonista de espaldas al público, y un pequeño cubículo al fondo que contiene un camastro, sobre el que el pastor/corno inglés toca su vieja tonada y que tendrá un papel decisivo al final de la ópera.

Ya desde el primer acto queda claro que no vamos a asistir a un drama interior, espiritual, intemporal, sino decididamente high-tech, moderno, burgués, y que Tcherniakov parece creerse solo a medias. El patinazo se produce sobre todo en el segundo acto, donde los dos amantes apenas se tocan o se besan y donde el ruso banaliza su amor haciéndoles dar brincos y gesticular como dos adolescentes entontecidos (al final del primer acto, tras tomar la pócima amorosa, habían estallado a reír), convirtiendo el erotismo tanático y trascendente wagneriano, enraizado en Schopenhauer, en la euforia artificiosa de dos personajes que parecen sacados casi de un cómic.

Peor aún es que en el extenso dúo nos presente a Tristán como un iniciado en los secretos del amor y a Isolda como una simple y advenediza pupila que recibe una y otra vez la aprobación de él cuando acierta a cantar las palabras justas, algo que atenta de pleno contra el sustento filosófico del libreto de Wagner. Tampoco el ataque posterior de Melot, que intenta fugazmente ahogar a Tristán hasta que los separa Kurwenal, resulta creíble, lo que dificulta comprender por qué el tercer acto se abre con un Tristán moribundo. Tcherniakov esquiva los nudos argumentales importantes y se recrea en introducir muchos otros superficiales y distorsionadores. Y alterna, como siempre, errores crasos con fogonazos de genio y brillantísimas intuiciones teatrales.

Cuando Tristán rememora a sus padres en su delirio, vemos realmente a ambos (ella embarazada) en una acción superpuesta a los recuerdos de su hijo. Pero el mayor hallazgo, y el que compensa en parte algunos desatinos previos, se produce en la conclusión del tercer acto, cuando los hombres de Marke levantan del suelo el cadáver de Tristán y lo dejan, semiincorporado sobre el camastro, apoyado en la pared, de cara al público. Isolda canta entonces de pie su Mild und leise, que no es ni una muerte, ni una transfiguración, ni nada parecido, con la camisa de Tristán en sus manos. Al final acaba poniéndosela ella misma, lográndose por fin simbólicamente esa unidad indiferenciada de los dos amantes (“Tristán tú, yo Isolda, ¡no más Tristán!”, canta él, y “Tú Isolda, Tristán yo, ¡no más Isolda!”, le responde ella) que se nos había hurtado en el segundo acto. Teatral y musicalmente, es un momento de una fuerza irresistible. Isolda apaga las luces, entra en el cubículo y corre lentamente la cortinilla que lo aísla del resto de la estancia para desaparecer de nuestra vista, y del mundo, en la unión definitiva con su amado.

Desde el foso, en cambio, la representación fue un rosario ininterrumpido de prodigios. Barenboim planteó la introducción instrumental (Einleitung, escribe Wagner en la partitura) como un constante viaje de ida y vuelta hacia el silencio: la música nace de la nada y, tras lanzar al aire acordes sin resolver, vuelve una y otra vez a ella. El primer acto fue agitado y nervioso, estático el segundo y frenético y estático el tercero, con una respuesta formidable de la Staatskapelle de Berlín, que Barenboim ha convertido, por cantidad y por calidad, en la orquesta wagneriana actual por antonomasia: potente, cálida, flexible, dulce, avasalladora, capaz de tejer en todo momento el tapiz sonoro con que desea verse arropado e inspirado cualquier cantante.

Su dúo de amor –aun contrapuesto a la torpe pobreza visual sobre el escenario– fue un estallido emocional perfectamente graduado y su manera de plantear y desgranar el Liebestod –aquí sí como réplica perfecta del mejor momento escénico de la representación– bastaría para consagrarlo como uno de los mejores directores wagnerianos de la historia. Recibió repetidas y unánimes aclamaciones –primero con toda su orquesta sobre el escenario y luego en varias ocasiones en solitario−, mientras que para Tcherniakov llovieron abucheos y aplausos en idéntica medida. Ni succès de scandale, como tanto les gusta a los niños mimados del Regietheater, ni triunfo incontestable. Aciertos y desaciertos fueron igualmente ostensibles y al público no le pasó inadvertido.

Barenboim ha decidido repetir la soberbia pareja protagonista que tuvo en Parsifal, Anja Kampe (Kundry/Isolda) y Andreas Schager (Parsifal/Tristán), dos cantantes que se entienden muy bien y que parecen, hoy por hoy, imbatibles en los cuatro papeles. Ella compone vocal y psicológicamente una Isolda en permanente y perfecta evolución: una mujer atormentada, perversa y vengativa en el primer acto, anegada por el frenesí amoroso en el segundo y desgarrada por la muerte de Tristán pero suavizada al escuchar –solo ella– la música que emana de su cadáver en el tercero. Con graves rotundos, agudos poderosos, una dicción cristalina y un fraseo de escuela, Kampe es también una actriz sobrada de recursos, aun cuando se ve obligada a hacer las tontadas que a veces le exige Tcherniakov.

Otro tanto puede decirse de Andreas Schager, que en muy poco tiempo (cantó en una sola función en el Tristán e Isolda de Peter Sellars y Bill Viola en el Teatro Real en 2014) se ha consagrado como el mejor Heldentenor de la actualidad. Su voz conserva su enorme calidad y su bellísimo timbre en todos los registros, canta y expresa con igual claridad, es también un actor mayúsculo, siempre creíble (aunque se discrepe del planteamiento de Tcherniakov, su Tristán efervescente, enérgico y sobrado de fuerzas del tercer acto es una maravilla interpretativa) y, al contrario que todos los tenores, no solo no reserva fuerzas para el tercer acto, sino que, habiendo dado todo de sí en los dos primeros, llega a su exigentísimo y larguísimo delirio como si no hubiera cantado nada previamente, exultante de fuerza y sobrado de recursos vocales: un milagro. Una y otro fueron, con todo merecimiento, los cantantes más vitoreados en la prolongada tanda de aplausos finales.

Del resto del reparto, destacó el noble y enérgico Kurwenal de Boaz Daniel, con el único borrón de su “so spiele lustig und hell” al comienzo del tercer acto, donde los agudos (Fa, Mi bemol) sonaron muy apurados. Eficaz la Brangania de Ekaterina Gubanova en el mismo papel que interpretó en Madrid, aunque tiende a cantar mejor que a contar, cuando en Wagner ambos verbos tienen pareja importancia. Muy desvaído y anodino el Marke de Stephen Milling, que hizo añorar inevitablemente al rey noble y profundamente humano de René Pape, compañero en tantas batallas triunfales de Daniel Barenboim, aunque en descargo del bajo danés debe decirse que, como informó Jürgen Flimm, micrófono en mano, antes del tercer acto, estaba aquejado de un fortísimo resfriado. Bien, sin nadie a destacar, los cantantes del resto de papeles secundarios.

“¡Niña! ¡Este Tristán está convirtiéndose en algo espantoso! ¡¡¡Ese último acto!!! Tengo miedo de que la ópera se prohíba, a no ser que una mala representación convierta todo en una parodia. ¡Solo pueden salvarme las representaciones mediocres! Las absolutamente buenas harán que la gente enloquezca a buen seguro. No puedo imaginarlo de otro modo”, escribió Richard Wagner a su musa, Mathilde Wesendonck, en Lucerna a comienzos del mes de abril de 1859. Hoy la gente ya no se desmaya, ni vomita, como en el siglo XIX, pero no pocos enloquecimos de emoción, abducidos por el estremecimiento de esa “dicha suprema” que canta Isolda justo al final de este Tristán berlinés, comandado por un Daniel Barenboim que no parece cansarse de bucear en las simas perturbadoras e inextinguibles de esta obra infinita. Seguirá en cartel en la Staatsoper hasta el 18 de marzo, pero seguro que llegarán aún otros montajes bajo su égida. Lo de penúltimo es un decir.

Babelia

Sobre la firma