De lo que se come no se cría: la absurda fiebre del colágeno y el caldo de huesos

No, ese maravilloso caldo que has visto en Instagram no va a mejorar tu pelo, tu piel o tus articulaciones, como tampoco comer sesos te vuelve más inteligente. Hoy destripamos el trillado “somos lo que comemos”

¿Tienes la piel apagada? Caldo de huesos. ¿Te estás recuperando de una lesión de rodilla? Caldo de huesos. ¿Que se te rompen las uñas? Caldo de huesos. ¿El último tinte te quemó el pelo? Lo has adivinado: caldo de huesos. Si has hecho scroll en Instagram alguna vez en tu vida, aunque sea por casualidad, te habrás encontrado con algún post de una cuenta sobre estilo de vida que asegura que la receta que tu abuela seguía para aprovechar hasta el último miligramo de carne contiene en realidad el secreto de la eterna juventud.

¿El secreto? ¡El colágeno! Porque si nuestra piel, pelo, articulaciones contienen colágeno, comer colágeno ayuda a mantenerlos sanos y lustrosos. Ojalá fuera tan fácil, pero no es más que una actualización milenial del trilladísimo “somos lo que comemos”, y su lógica tiene más agujeros que un colador.

¿Si como caldo de huesos no voy a tener mejor los huesos?

De verdad que no. No tiene ningún sentido, no hay lo que conocemos como “plausibilidad biológica”. Es decir, que si dejamos la intuición a un lado y nos vamos a aspectos puramente biológicos y fisiológicos, no hay manera de que comer un órgano o tejido de un animal (o sus extractos) vaya a reforzar ese mismo órgano o tejido en nuestro cuerpo.

La culpa de que esto no funcione así lo tiene un proceso del que ningún alimento puede escapar: la digestión. Digerimos los alimentos precisamente para fragmentarlos en componentes más pequeños que podamos absorber, es decir, para que puedan atravesar el intestino y pasar a la sangre y, de ahí, ir donde se les necesite.

Tomemos como ejemplo el popularísimo colágeno. Puedes mesarte los cabellos al darte cuenta del tremendo timo que es ingerirlo con la esperanza de que se cumplan las promesas de parecer un adolescente o de que dejen de dolerte las articulaciones. Si eres de los que han caído en el postureo de los bares con cafés y bebidas con colágeno —existen, de verdad— solo puedo decirte que estás pagando muy cara la foto de Instagram.

Ya lo explicó nuestro compañero Juan Revenga perfectamente en su artículo Diga colage-no, pero te lo resumo: el colágeno es una proteína y, como tal, es grandecita y está formada por aminoácidos. Como es enorme para atravesar el intestino, la digestión la rompe y libera esos aminoácidos, que son los que sí podremos absorber. Pero vaya, que una vez en sangre los aminoácidos no se acuerdan de que eran parte de un cartílago o de la piel: irán donde hagan falta. Punto.

Para más señas, ni siquiera podemos considerar que el colágeno sea una proteína de gran calidad porque, al contrario de lo que ocurre con otros aminoácidos —que llamamos esenciales y que tenemos que obtener con los alimentos—, los del colágeno los podemos sintetizar sin necesidad de ingerirlos.

Es más: si nos vamos a una escala más pequeña, ni siquiera consumiendo los elementos más básicos que forman nuestros tejidos y órganos tenemos garantizado que vayan a colocarse donde nosotros queramos: si tomas calcio puede ir a tus huesos… o no. Se utilizará donde tu cuerpo lo necesite en ese momento.

Lo llevamos en los huesos… y en las neuronas

Esta asociación que nos resulta prácticamente intuitiva la hemos absorbido de nuestra cultura, en la que encontramos esta idea una y otra vez. Es un mantra con el que crecemos y con el que nos topamos hasta en referencias que pueden quedarnos lejanas, tanto, como que la Enciclopedia de ética de la alimentación y la agricultura sugiere que el manido “somos lo que comemos” procede del cristianismo, que identifica el cuerpo y la sangre de Cristo con el pan y el vino.

Tenemos ejemplos que nos dicen que la creencia de que lo que comemos transforma nuestro cuerpo y nuestro cerebro traspasa culturas y épocas. Los atletas de la Antigua Grecia comían carne basándose en un principio de similitud según la disciplina practicada: ¿qué mejor que carne de toro para ser fuerte como un ídem, o de cabra para saltar? Y eso que no tenían escalada deportiva: ¿has visto cómo se mueven las cabras en paredes verticales? Medalla asegurada.

La antropofagia que se practicaba en algunas sociedades —sí, hablo de canibalismo— tenía motivaciones diversas según los investigadores, pero una de ellas era adquirir las cualidades de la persona que tenían en el plato en forma de rico asado, bien porque fuera un enemigo poderoso o porque era un miembro de la familia y se pretendía que su espíritu prevaleciera en el tiempo.

Un lugar común sin sentido alguno

En este momento, la frasecita de “somos lo que comemos” y sus variantes son un lugar común, el disfraz para aparentar una sapiencia nutricional adquirida por ósmosis. Que no hay un día que no te caiga encima un par de veces: te la sueltan los todólogos televisivos cuando tienen que opinar en la sección de alimentación de la tertulia; no saben ni de qué se está hablando, pero tienen que dejar su perla. Tan a gustito se quedan. Prepárate, porque en las comidas navideñas te vas a hartar, no te digo ya si te gustan las criadillas o decides pedirte un trozo de pechuga de pavo: “De lo que se come, se cría”. Guiño, guiño, codo, codo, risotada con aroma a Soberano.

¿Por qué nos ha calado hasta los huesos? En Eating otherwise: The Philosophy of food in Twentieth-Century literature (Comer de otra manera: la filosofía de la comida en la literatura del siglo XX) aseguran que fue Brillat-Savarin, el gastrónomo francés, quien escribió en 1826 la frase “dime lo que comes y te diré quién eres” y poco tiempo después, en 1850, el filósofo alemán Ludwig Feuerbach dejó escrito algo muy similar, “el hombre es lo que come”, en Natural Science and Revolution.

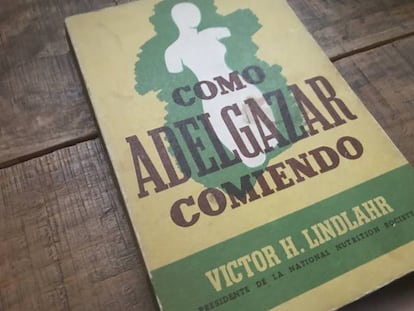

La idea llegó masivamente al público cuando se empezó a usar para hacer negocio: en un anuncio de carne de vacuno aparecido en Bridgeport Telegram en 1923 y, sobre todo, con la publicación del libro Eres lo que comes: cómo mantenerte sano con tu dieta, de Victor Lindlahr, un pionero en vender métodos para adelgazar a quien la cultura de la dieta le debe mucho (y de quien ya hablamos en El Comidista). La frasecita de marras se sigue usando en la publicidad para convencernos de que, como somos lo que comemos, tenemos que comer cositas light, sin azúcares añadidos, enriquecidas en “lo que sea”, naturales u orgánicas, cuando no se usan para lanzar perversos mensajes gordofóbicos. Tomar colágeno para tener la piel lustrosa es el equivalente a comer sesos para ser más listo o criadillas... no sigo, para más referencias, ver punto anterior sobre cenas navideñas y cuñados

Si te metes con la tortilla de patatas, me estás atacando.

Si somos lo que comemos, nos fusionamos con la comida. Es una idea que sustenta el valor identitario de los alimentos, nos vincula de una forma que borra los límites mismos entre los alimentos y nosotros. Qué comemos y cómo lo hacemos nos sitúa dentro de una comunidad, nos define y explica también la marea de críticas —por no decir de hostilidad, insultos y malabares dialécticos que rozan el delito— a los que nos enfrentamos los dietistas nutricionistas, comunidad científica, políticos y en general cualquier figura pública cuando con la ciencia en la mano desaconsejamos algunos alimentos que forman parte de nuestra cultura gastronómica (¿quién ha hablado de chuletones, vino, cerveza y jamón curado? Caballero, me confunde usted con otra persona). “Ha sido atacada la remolacha”. Pues eso.

En algunos casos la identificación se produce porque hay normas explícitas, como ocurre con las religiones: todas incluyen reglas alimentarias entre sus preceptos. El hinduismo prohíbe el sacrificio y consumo de vacas. El principal precepto del islam es evitar la carne de cerdo, además de establecer normas sobre el sacrificio de animales y prohibir las bebidas alcohólicas. El judaísmo excluye el consumo de ciertos animales, como los que rumian pero no tienen la pezuña hendida, dicta también cómo matar al animal para que se pueda considerar kosher, o prohíbe el consumo conjunto de carne y lácteos. El cristianismo incluye la gula entre sus pecados capitales y establece días de vigilia, ayuno y abstinencia.

Comida, identidad y política

También puede que no existan reglas escritas, pero igualmente absorbemos la cultura gastronómica de nuestros semejantes y la subrayamos como un elemento diferencial. No hay más que ver cómo se usa con acierto institucionalmente para atraer turismo o cómo defendemos la pureza de la paella frente a sacrilegios que casi nos cuestan una crisis diplomática, como el que cometió Jamie Oliver al ponerle chorizo (¿en serio un británico mete mano al plato estrella de otro país siendo el fish and chips su emblema nacional?).

La comida como generadora de vínculos identitarios es también un arma política. La apertura del primer McDonald´s en Rusia en 1990 no supuso 14 años de negociaciones solo porque llegase una nueva hamburguesería a la capital: era la entrada del capitalismo en el corazón del comunismo. Numerosas ciudades italianas limitan la apertura de restaurantes étnicos y la ultracentrista Liga Norte ha usado el lema “sí a la polenta, no al cuscús”. Defiende lo tuyo, lucha por lo que te define. Los alimentos son algo cotidiano que permiten trasladar mensajes muy potentes de una forma sencilla y consiguen el apoyo de personas que no se sumarían si el mensaje fuese abiertamente xenófobo.

Llegados a este punto, sobra decir que el hecho de que algunos alimentos se parezcan a determinados órganos no va a hacer tampoco que funcionen mejor, ¿verdad? Sí, las nueces parecen cerebros en miniatura y las alubias son riñoncitos simpáticos, ahí acaba la relación entre ellos. Por supuesto puede argumentarse que tienen nutrientes que su órgano “emparentado” va a utilizar, pero si suena infantil, acientífico y fortuito es porque lo es. Además, es un razonamiento utilizado con frecuencia por charlatanes nutricionales, porque es bonito pensar que hay un orden en el universo que se manifiesta en detalles así. Pero no.

Sigue a El Comidista en TikTok, Instagram, X, Facebook o Youtube.

Sobre la firma