Un año de confinamiento visto por Alberto Corazón, Blanca Li y otros cuatro creadores

Soledad. Melancolía. Indignación. Miedo... Las emociones de un año de pandemia concentradas en seis piezas artísticas originales. Una obra póstuma de Alberto Corazón, textos de Irene Vallejo y Elvira Sastre, una fotografía de Chema Madoz, una ilustración de Ignasi Monreal y un baile de Blanca Li

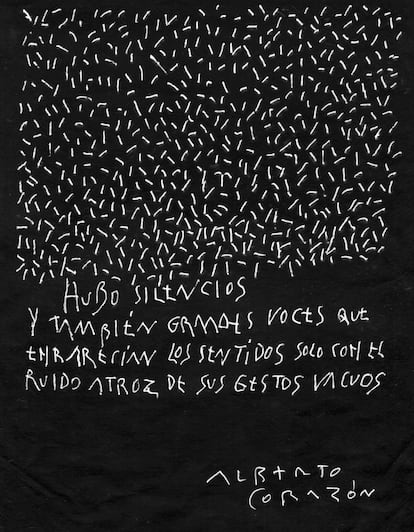

Hubo silencios. Su salud ya le había dicho “no”, pero cuando le pedimos a Alberto Corazón una reflexión sobre el confinamiento, se ilusionó como un niño, agarró los bártulos y nos dejó esta obra a la vez esencial y compleja, serena y tremenda. Pintura, pensamiento y denuncia. Improbable expresar más con tan poco. Lamentablemente, ‘Hubo silencios’ se convirtió en su obra póstuma. Alberto Corazón falleció dos días después de pintarla.

‘Y todo lo que era humano desapareció', por Blanca Li

Texto de Lola Huete Machado

Para una bailarina, mover el cuerpo lo es todo. Para una coreógrafa, crear y montar su pieza, también. Para la directora de un teatro, programar y programar para el público. Blanca Li es todo eso y mucho más, cineasta, modelo, cabaretera… Con tan largo currículo de espectáculos y obras que aquí no cabe enumeración, pero sí una nota: es, además, la única coreógrafa miembro de la Academia de Bellas Artes de Francia, país donde creó su compañía de danza homónima. Una creadora internacional que toca tantas teclas, que cuando llegó el coronavirus para trastocar el mundo, no pudo detenerla. Porque del shock, ella extrajo belleza desde el minuto uno: se puso a bailar en la ciudad desierta. Como hace ahora, en este vídeo que recuerda un año de pandemia, en el Madrid de madrugada, vacío. Y como hizo entonces, en la primavera de 2020, en la plaza de la Ópera cercana a su casa en París. “Nos dejaban salir, me iba de paseo con mis hijos y allí bailaba, no había ni un alma, ni un coche… Dentro del drama tenía la sensación de estar viviendo un momento único. Me gustaba deambular por las calles solitarias. Ese silencio repentino, tan raro, pero a la vez tan hermoso”.

Blanca Li, vestida de negro hasta la mascarilla, espigada, baja ahora por la calle Cea Bermúdez de Madrid, repleta de transeúntes, y por ella retornará después de la charla, camino a la oficina, ese lugar que es su hogar en Madrid desde que tomara las riendas de los Teatros del Canal allá por noviembre de 2019. Andaba justo hace un año, recuerda, ordenando la programación, la heredada y la nueva, y estrenando Pulcinella en el Auditorio Nacional en colaboración con la Compañía Nacional de Danza, cuando todo estalló. “Mi trabajo se vio afectado por la pandemia desde el primer día y sigue afectado”. Enumera: “Las compañías fueron anulando una tras otra, las recolocábamos y la cosa seguía y seguía. Se fue haciendo una especie de bola”. Todas las giras de su compañía francesa se anularon: “Pero yo tuve suerte porque preparaba ya el espectáculo virtual de Le Bal de Paris con grafistas, con mucho ordenador, y pudimos seguir adelante. Trabajabas sin parar pero no te movías del sitio, todo lo que era humano desapareció… Era muy extraño”.

De lo vivido este año dice que todos hemos aprendido que los amigos, la cultura y el ocio son primordiales. Que somos seres sociales. No aptos para estar aislados. “Pero algo determinante han sido los móviles y ordenadores. La tecnología nos ha salvado. Era una ventana. Nos permitió tener algo de vida social, increíble todo lo que hemos hecho, desde reuniones de trabajo hasta fiestas; yo las he celebrado por una pantallita con amigos, bailando cada uno en su casa… Y ha servido al mundo de la creación, para poder ver cine, leer libros pendientes…”. La cultura, en general, dice, se ha puesto en valor con la crisis. “Al carecer de ella nos dimos cuenta de que es una gran necesidad y en España se ha hecho bien al considerarla un bien esencial”.

Y el teatro, en particular, es caballo ganador para ella: “Nada puede reemplazar al contacto físico o a la experiencia, la interacción y la emoción que uno siente en persona en un sala. Antes no se le daba tanto valor a lo presencial y ahora sí”. Insiste en ello porque su espectáculo último en diciembre fue en realidad virtual, Le Bal de Paris. Una casualidad. Y un éxito pleno. “Se trata de una experiencia virtual pero colectiva. Se podía asistir en grupos de diez en diez, la gente venía en familia. Te pones las gafas virtuales y un ordenador en la espalda y de repente abres los ojos y estás en un baile increíble, eres un avatar, pero sigues siendo tú… interactuando con los bailarines de carne y hueso, fue muy divertido para el público. Y hacerla”.

Confiesa que suceden además ahora cosas “super raras” en los teatros. A saber: “Algo inimaginable antes. No hay nadie, ni una sola persona que tosa en la sala. Ni en las pausas, no hay carraspeos… Si toses ahora mismo en el teatro todo el mundo paniquea… La tos era un clásico, sobre todo en música…”, se ríe. Otro ejemplo, las reacciones del público: “Se emociona más. Hay un cierto desgaste, una sensibilidad extrema. Y se nota. La gente se pone a llorar… Y al acabar la función se produce como un subidón de emoción colectiva. Incluso los artistas lloran mucho más ahora por el valor inmenso que tiene subirse al escenario, poder actuar…”.

Y cuenta la historia del cantante de ópera al lado de su casa parisiense que abría el balcón y cantaba todas las tardes a las seis, cuando la gente salía para ir al supermercado: “Lo hacía tan bien que después de dos meses la calle estaba llena. Se convirtió en una cita diaria. Se hizo famoso. Yo me emocionaba mucho. Porque verle y escucharle era la evidencia de que el arte puede ser una cosa muy pequeña que te emocione en cualquier sitio, que no tiene por qué ser solo un gran escenario. Si te toca te toca, da igual cómo o donde. Esa es su fuerza”.

‘Definir las jaulas’, por Elvira Sastre

Siempre hemos sido presos de algo. Vivimos rodeados de jaulas, de pequeñas prisiones que nos impiden, nos atrapan, nos detienen. Algunas nos hacen sentir ansiedades múltiples y otras, en cambio, nos refugian, evitan que nos enfrentemos a lo que hay ahí fuera.

Ha pasado un año desde que un virus de tintes casi ficticios nos pillara desprevenidos y cambiara lo único que no puede cambiar la humanidad a pesar de sus empeños: el mundo. Este virus, geográfico y político, ha logrado extenderse por todas las urbes y contaminarlas hasta el punto de no poder habitarlas. Ha arrasado con tantas vidas que es imposible homenajearlas en tiempo y palabras. Ha cambiado nuestra manera de relacionarnos, de trabajar, de crear, de comunicarnos. Ha transformado el amor y el contacto, lo ha convertido en una cosa distinta que aún no somos capaces de definir, por desidia y por miedo, porque todo lo que se nombra automáticamente existe y es real. Se ha cargado parte de la generación más generosa: la de los abuelos, esos niños callados que aún viven en guerra y mueren en el más absoluto de los silencios, el mismo que llevan arrastrando décadas. No puedo dejar de pensar en todo lo que perdemos al perderlos. Ha distorsionado las cartas de amor, que ahora solo hablan de distancias impuestas y ciudades valladas. Ha evitado los reencuentros, ha provocado disputas, nos ha sumido en el hastío, nos ha creado miedo. La covid-19, en definitiva, nos ha enfrentado de cara al peor de nuestros temores, ese del que no nos hablan, que parece siempre lejano, que nadie nos explica: el de la muerte.

Pienso en los niños que crecen ahora junto a la muerte como lo que es a pesar de nuestros empeños: una noticia común y corriente. Pienso en los que crecimos protegidos por una burbuja de aire que creímos nunca se pincharía. Esos a los que nos engañaban cuando se morían nuestros animales o nuestros abuelos. A los que nos decían “cielo” cuando querían decir “tumba”. Quizá estos niños expuestos de ahora sean adultos protegidos en el futuro, justo al revés que nosotros. Quizá esto los arme con unas herramientas que agradecerán tener cuando otras causas se lleven por delante la vida de sus familiares y amigos. Quiero creerlo así.

Considero que la única manera de sobrevivir a esta situación es definir las jaulas en las que vivimos. Hay que definir las jaulas. Hay que saber cómo se llaman; si nos cobijan o nos mantienen presos; si, como escribió Galeano, alguien ahí afuera sigue creyendo en nosotros o, por el contrario, no queda nadie; si llamamos celda a lo que en verdad debemos llamar hogar o es justo al revés. Debemos abrir los ojos, abrir las manos, abrir el pecho, y entender que la burbuja ya no está: se ha convertido en una jaula que simplemente nos mantiene con vida sin escondernos del mundo. Quizá esto nos convierta en ancianos protegidos y conscientes, a pesar del niño temerario / inconsciente / invidente que todos llevamos dentro.

Elvira Sastre es poeta y novelista. Ganó el Premio Biblioteca Breve con su novela Días sin ti.

‘La versión del minotauro’, por Irene Vallejo

Este año hemos aprendido a vivir en el laberinto, desorientados, sin mapas ni brújulas, zarandeados por la incertidumbre. El confinamiento nos ha convertido en modernos minotauros, rendidos a cierta monstruosidad perezosa y a una estética náufraga: desaliñados, en pijama a todas horas, el pelo selvático, las mollas de nueva adquisición, los ojos enrojecidos por el abuso de pantallas, las canas asomando bajo el tinte como testimonio de la desidia. Según el mito griego, el héroe Teseo se aventuró en aquel dédalo de encrucijadas, bifurcaciones y pasillos cegados, temeroso de la legendaria fiera. Ahora, en tiempos de angustia y encierro, somos nosotros los habitantes del laberinto.

Cuenta la leyenda que el minotauro vivió confinado desde su más tierna infancia. Lo llamaron Asterio quizá porque pasaba largas horas en los patios contemplando los astros. El rey de Creta Minos había ofendido a los dioses, y ellos se vengaron en cabeza ajena. Inspiraron a su esposa, Pasífae, un deseo irresistible de aparearse con un toro blanco. De este adulterio nació un ser quimérico, medio hombre, medio animal, a quien encerraron en una mansión tan intrincada que jamás encontraría la salida. A principios del siglo pasado, el arqueólogo Arthur Evans reconstruyó el palacio de Cnosos con su enrevesada estructura y sus sinuosos corredores, e imaginó allí el germen del mito. Después de todo, el laberinto siempre fue eso: una casa de la que no puedes escapar.

Durante meses, nuestros hogares y nuestras ciudades se han convertido en fortalezas rodeadas de invisibles murallas, inmersas en una extraña pesadilla. En La vida es sueño, de Calderón de la Barca, Segismundo vive prisionero desde que nació. Su padre, rey de Polonia, lo encarceló en un torreón porque, según el oráculo, sería un monarca cruel. Un día se le concede la libertad y, en venganza, responde con ira, violencia y espíritu desafiante, confirmando así el vaticinio. Encerrado de nuevo —como en nuestros paréntesis de confinamientos y cuarentenas—, le convencen de que todo ocurrió mientras dormía. Un amigo le aconseja: “Segismundo, aun en sueños no se pierde hacer el bien”. El joven reflexiona y, finalmente, logra encauzar su desasosiego, serenarse y desafiar todas las profecías: “Llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño, y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare”. Por muy loco que nos parezca el mundo, más vale cuidar de nuestros compañeros de manicomio.

Enredados en una espiral repetitiva día a día, sufrimos el aislamiento con hastío y nostalgia. A veces, en tediosa soledad; otras, asfixiados por las argollas del teletrabajo y la conciliación doméstica. Sin embargo, en esa aparente pasividad hemos tomado importantes decisiones: nuestros dilemas cotidianos implican proteger a personas queridas y salvar vidas. Hemos gruñido y rezongado, pero, incluso a regañadientes, hemos tratado de ayudar. En Atrapado en el tiempo, dirigida por Harold Ramis, un cínico y avinagrado meteorólogo enviado a cubrir el Día de la Marmota en el pueblecito de Punxsutawney se ve condenado a repetir una y otra vez el 2 de febrero en un bucle interminable. Todas las mañanas la radio le martillea la misma canción, hunde el pie en un charco y sufre el abordaje de un pelmazo en la calle. Sus retransmisiones televisivas se vuelven cada vez más delirantes y apocalípticas. Atraviesa por varias fases anímicas: incredulidad, rebeldía, enfado, euforia, desánimo, aburrimiento. Cuando fracasa en sus intentos suicidas, desesperado, ahoga sus penas en tareas tan absurdas como la cultura y el amor. Estudia idiomas y piano, hace esculturas de hielo; ayuda a la gente del lugar y se enamora de una joven periodista. En un desenlace digno de Frank Capra, su bondad logra descongelar el tiempo. Incluso en la monotonía más alienante, las cosas se pueden hacer mejor o peor. Hoy vivimos separados, quietos, a la espera de recuperar nuestra vida. Pero en Creta, Polonia o en lugares de nombre impronunciable, siempre es ahora mismo, y los minotauros más sabios son los que aprenden a domesticar sus laberintos.