Eric Rohmer: “No soy misógino”

El cineasta estrena en España el filme 'Cuento de invierno', un nuevo relato sobre lo cotidiano de uno de los grandes supervivientes de la nueva ola francesa

Cuento de invierno es el decimosexto largometraje de Eric Rohmer y el primero que en España comparte estreno televisivo (Canal+, día 31) y estreno cinematográfico, una experiencia que en Francia ya se dio con Le rayon vert y que favoreció incluso la carrera comercial del filme. Después de la serie Seis cuentos morales y de otra bajo el lema de Comedias y proverbios, Rohmer le ha tomado prestado a Shakespeare el título de una de sus obras para embarcarse en una nueva serie dedicada a las cuatro estaciones y que empezó en 1990 con el Cuento de primavera y sigue ahora este d'hiver (de invierno).

El cineasta explica que "cuando se ruedan series, los filmes se definen entre sí por similitud o por oposición. En Cuento de primavera tenía un hombre y tres mujeres; en Cuento de invierno se trata de una mujer y tres hombres".

La mujer de Cuento de invierno es Félicie, una peluquera rubia que comparte su vida con dos hombres, un peluquero y un bibliotecario: el primero, atractivo en la cama, y el segundo, en la vida cotidiana, aun que incapaz de afrontar la realidad como no sea a través de libros. El tercer hombre sería un fantasma idealizado por Félicie si el prólogo del filme no nos lo mostrase, aunque luego el azar lo hace desaparecer. Félicie no consigue enamorarse de ninguno de los dos primeros porque lo sigue estando del tercero. "La actriz que interpreta a Félicie la conocía antes de rodar Cuento de primavera; trabajaba como maquilladora y aún no se había atrevido a hacer comedia profesionalmente".

Retratos

La filmografía rohmeriana está repleta de retratos femeninos, de mujeres que intentan descubrir cómo hay que vivir y cómo amar y que se lanzan a complicadas maniobras que sustituyen el elemental deshoje de la margarita. "Creo que en mi cine los personajes pueden expresarse libremente y que en mis historias se enfrentan a menudo razón e intuición. Mis personajes femenino, son intuitivos, están más próximos a valores como la sinceridad, la ingenuidad, la naturaleza o la fe que los hombres, que presento como más complicados, menos naturales y más razonadores. Ellas resultan más simpáticas. No creo que puede decirse que soy misógino".

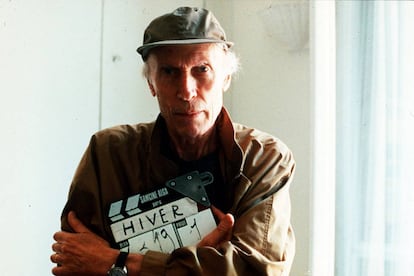

La mirada de Eric Rohmer es extraordinariamente clara y transparente. Tiene la tez muy pálida, el pelo escaso y blanco y está muy delgado. Viste como él vestiría a un intelectual en uno de sus filmes: camisa azul oscuro, sin corbata, gruesa chaqueta de tweed y un no menos grueso pantalón de pana. Como en sus películas, es lo que parece, pero, también como ellas, la transparencia oculta algo. "La vertiente documental está presente en todas las películas he hecho. En El signo del león (1959), mi primer largo, el protagonista deambulaba por París en verano y no lograba encontrar a los amigos que debían alojarle. Sacar el cine a la calle era uno de los postulados de la Nouvelle Vague. Además, me gusta ser exacto, explicar en que época transcurre la acción, situarla también geográficamente". El mundo de las apariencias es registrado minuciosamente; a menudo se desdobla a través de la palabra, omnipresente en toda la obra de Rohmer, empeñada en explicarlo todo. Al final, un rayo verde, un novio que reaparece, un violador que confiesa o un baño en la playa, vendrán a desmentir la existencia de un orden perfecto y a aportar otra dimensión al mundo casi minimal del cineasta.

La vitalidad de su cine, la transparencia de sus imágenes y el rigor de su trayectoria hacen de Eric Rohmer uno de los grandes clásicos que continúan haciendo películas de extraordinaria calidad

El cine de Eric Rohmer es difícil de concebir sin el grado de realismo y credibilidad que le aportan el sonido directo, las emulsiones muy sensibles y los equipos ligeros. "Cuando ruedo en el metro o en un autobús, el operador lleva la cámara sobre su hombro y no añado iluminación alguna. Creo que soy de los primeros en haber hecho toda una película —La mujer del aviador (1980)—. con micros emisores, una técnica que aun no se empleaba de manera sistemática en el cine. Si utilizas la pértiga en medio de la calle, inmediatamente todo el mundo se da cuenta de que estás rodando. En Cuento de invierno hemos podido filmar en medio de los Campos Elíseos sin que nadie lo notase".

Antes de convertirse en Eric Rohmer, cuando aún se llamaba Maurice Schérer y escribía en los Cahiers du Cinema, los textos de André Bazin le aportaron los fundamentos teóricos del documentalismo de sus ficciones, el mítico naturel que hay que saber captar. "Bazin escribió un artículo titulado Montage interdit, y Godard dijo aquella célebre frase en la que afirmaba que un travelling es una cuestión de moral. Cuando Bazin decía 'montaje prohibido' quería decir 'prohíbo', desde el punto de vista de una cierta ética, una cierta deontología del cineasta. Hay cosas que el cineasta debe prohibirse. En los Cahiers éramos muy estrictos al respecto. No solo Bazin o yo, también Godard o Rivette, que decía que no se tenía derecho a hacer un travelling en un campo de concentración. En definitiva, se trata de un cierto respeto de la realidad que impide filmar ciertas cosas, convertirte en un voyeur, un mirón indiscreto. Además, ese respeto por la realidad te fuerza a prescindir de los trucos, es decir, de ciertas formas de montaje que pretenden hacer expresar a uno unos sentimientos que no le afectan".

Esta relación con la realidad, este elogio de la transparencia y de la cámara en tanto que máquina que no miente, va acompañada de una sintaxis cinematográfica muy sólida y poco dada a experimentos, característica que permite calificar a Rohmer de clásico. "El cine hay que valorarlo al revés que las demás artes; los adjetivos clásico y moderno pueden significar lo contrario que, por ejemplo, en pintura. En cine es más difícil ser claro que en literatura. No hace falta ser un gran escritor para contar de manera comprensible una historia con todos sus detalles. En cine eso mismo es dificilísimo, porque se trata de una forma de expresión que está en situación de inferioridad respecto al lenguaje hecho de palabras. Por ejemplo: poner en un libro llegó molesto pero ocultó su enfado tras una sonrisa no supone confusión alguna, representarlo sí puede comportarla. La mejor manera de evitarla es organizar los planos, el decoupage, de manera tal que reine la claridad. Lo podemos llamar sintaxis, gramática o arte del relato, algo a lo que, en nombre de una supuesta modernidad, se ha ido renunciando. Se confunde modernidad con facilidad. Existe una lógica moderna, pero no tiene nada que ver con esos relatos mal explicados en los que nunca sabes dónde están los personajes".

Le molesta que un número de Cahiers hablen del feísmo de Cuento de invierno, confundiendo el objeto o lugar mostrado con el estilo. "Lo más difícil hoy es filmar un paisaje bello. El peligro de caer en la postal es enorme; era una de mis preocupaciones en Cuento de invierno (1986), una película en la que había que retratar diversas puestas de sol. Pero Cuento de invierno es precisamente mi película más cuidada, en la que la composición y el color están más trabajados. He encontrado una armonía hecha de negros, grises y marrones, con un solo color vivo, el rojo de la bufanda de la niña. Los decorados los he elegido teniendo en cuenta esta gama cromática. Y hay otras armonías, como las que se derivan de la manera de moverse de los actores. Por ejemplo, Charlotte Véry, la chica que interpreta Félicie, sigue una gestualidad que podemos calificar de bella; es un intento de esculpir el espacio, si se me permite la expresión. En Las noches de la luna llena (1984), dado que la acción transcurría en un ambiente a la moda y entre gente dedicada a la arquitectura y el diseño, los colores dominantes son otros, la fotografía es brillante. Cuento de invierno es lo contrario en el plano plástico".

Aunque eso pueda sorprender en una persona con el pasado cinéfilo del Rohmer crítico, Rohmer cineasta comparte con otros muchos colegas el ir muy de cuando en cuando al cine. "Cuando empiezas a hacer películas eliges una vía de entre las muchas posibles. De pronto el cine ya no puede enseñarte nada y no te apetece ver cine como distracción. Pasan a ser muy pocas las películas que pueden servirte como alimento o fuente de inspiración. En cambio la literatura, la pintura, la vida, sobre todo la vida, sí son fuentes de inspiración".

Eric Rohmer trabajó con Néstor Almendros. El recuerdo de esta colaboración la ha dejado escrita de forma contundente. "Cuando preparamos el rodaje de Marquise d'O fuimos a visitar el castillo y el primer comentario de Néstor fue: es un lugar magnífico, con esta luz no hará falta iluminar. Gracias a su trabajo, a partir de los años sesenta en el cine hay un nuevo concepto no de la iluminación sino de la luz".

Festivales

Y si raro es que vaya al cine, más extraño es aún que acuda a festivales. Sus razones son contundentes y no utiliza la falsa modestia para exponerlas: "Hay directores que van a los festivales porque temen que sus películas no tengan éxito. Yo no tengo ese miedo en la medida en que mis filmes son relativamente baratos, tienen asegurada su venta a todo el mundo y un público fiel. Además, lo que cuenta es la calidad de las películas, y si de pronto las mías dejaran de interesar no sería a base de acompañarlas a los festivales lo que haría que volvieran a gustar".

Respecto a sus compañeros de generación es fácil comprender que se sienta más próximo a Rivette que a los demás. "Con Rivette hemos seguido trayectorias parecidas. Los dos teníamos una línea, y lentamente el público ha ido acercándose a nuestra manera de hacer cine. Truffaut y Chabrol fueron a buscar el gran público. Godard parece rehuirlo. El haber encontrado una manera de trabajar sin interrupciones, preparando dos o tres películas simultáneamente, como conjuntos, con cierta continuidad, el no tener problemas de producción en la medida en que mis filmes son baratos y casi nunca ruedo más de lo previsto y no hay despilfarro, me ayuda a sentirme cómodo como cineasta". Y esa extraña comodidad hecha de saber qué lugar se ocupa en el mundo es la que destila la persona de Eric Rohmer esta mañana de invierno, sentado de espaldas a una chimenea apagada, hablando cortésmente pero a borbotones, como si el entusiasmo fuese un fuego que hay que avivar continuamente pues corre peligro de extinción dentro de una cabeza tan ordenada y de ojos tan fríos.

Dos restos de un naufragio

Queda poca cosa viva del que vendaval de la nouvelle vague francesa, que a su vez abrió el camino de la serie de subvendavales de los nuevos cines de casi todo el mundo en los años sesenta. Es historia del cine en el buen sentido de la palabra, pero sólo eso: historia. Raramente cine por hacer y para seguir haciendo.

Pero ese raramente señala que en este naufragio hay las excepciones de dos cineastas que lo sobreviven y que parecen estar tan curtidos que su imaginación queda a resguardo de la erosión del tiempo. Uno es Jacques Rivette, cuya última película, La belle noiseuse, tiene el genio y el empuje de una obra fundacional siendo cine de un crepúsculo y sobre un crepúsculo.

El otro es obviamente Eric Rohmer, cineasta de los que se supone que está en edad de echarse a dormir sobre su obra, pero que, una vez más —ya lo hicieron en su tiempo John Ford, Joseph von Sternberg, Jean Renoir, Fritz Lang, Akira Kurosawa, Alfred Hitc hcock, Carl Dreyer, John Huston, Michel Angelo Antonioni, Ermanno Olmi y otros eminentes cineastas a quienes quisieron apartar de las pantallas cuando mejores cosas tenían que aportar a ellas— pone en evidencia que la palabra jubilación, aplicada al verdadero artista, es como poco una impertinente, una agresión estúpida y bárbara.

Rítmicamente, cada uno o cada dos o cada tres años, y desde hace muchos, aparece una nueva película de este inagotable setentón, que después de décadas de quemarse las cejas sigue aprendiendo a mirar y enseñándonos a ver a la gente humana. Un cineasta que, cada día más de espaldas a los corsés formalistas y al elitismo cinéfilo, da sin proponérselo lecciones de ir al grano en esta inagotable materia: mirar a los ojos de los otros hombres, averiguar qué les pasa y contarlo en forma de fábula o de cuento. Es decir, de relato a la manera antigua, que sigue siendo todavía la única nueva.

Lo que Rohmer nos está contando —sin gesticular, a media voz y con tono monocorde— desde hace décadas, es lo más ambicioso que se puede contar, porque se requiere para poder hacerlo una humildad ascética: la convicción de que no hay nada nuevo que decir, sino lo mismo de siempre; y que pretender que existe una modernidad en los comportamientos básicos de la gente de hoy, es una pretensión contradictoria porque es una antigualla.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.